WordPressでサイトやブログを作って、いざ公開しようとしている人は、すべての設定が本当に終わっていますか?

サイトを成長させるためのアクセスアップやSEO対策には、最低限設定しておかなければならないことがいくつかあります。

しかし、サイト制作が慣れていないうちはついつい忘れがち。

後から後悔しないためにも、今回はWordPress初心者向けに、サイト公開前に必ず設定しておきたい8つの項目を参考記事とともにご紹介します。

どれも必要不可欠なものばかりですので、改めて見直してみてください。

【そもそも前提としてやっておきたい、SSL(https)化について】

WordPressサイトをhttpからhttpsにしよう!【対応手順を丁寧に説明】

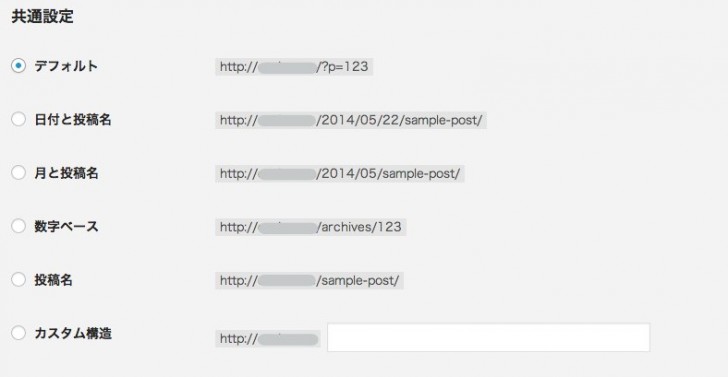

パーマリンクの設定

パーマリンクは、簡単に説明すると記事ごとに付与されているURLのことです。

このパーマリンクですが、初めのうち(記事がひとつも投稿されていない状態)の段階で適切な形式に設定しておくことがベストです。

なぜなら、記事がある程度溜まってきた状態で変更すると、過去の記事も含めて全てのパーマリンクが変更されるため、リンク効果がなくなったり、SNSのシェアカウンターがリセットされることになるからです。

パーマリンクの設定は、設定 > パーマリンク設定より設定することができます。

パーマリンクの設定に関しては下記の記事がオススメです。

meta要素の設定

meta要素の設定とは、主にメタタイトル、メタディスクリプション、メタキーワードのことを指します。

これらの設定は、Googleなどの検索エンジンでの検索結果に表示される内容であり、あなたのサイトに興味を持ってもらうために重要な要素となります。

また、特にメタタイトルは、SEOにおいても非常に重要な設定となるので、狙いたいキーワードを含めた適切なタイトルを設定する必要があります。

メタタイトルの設定

メタタイトルは、上記でも説明している通り、サイトのアクセスアップのために非常に重要な要素です。

ユーザーが検索したワードに対して適切に結果を返すだけで、あなたのサイトのアクセスは何倍にもアップします。しかし、タイトルの設定が適切でなければ、ユーザーに記事の内容を的確に伝えることができないためクリック率が下がり、また検索エンジンにも内容が伝わらず、場合によっては検索順位が下がったりすることがあります。

メタディスクリプションの設定

メタディスクリプションは、検索結果でメタタイトルの下に表示される、ページの概要になります。

SEO的な効果でいうと、メタディスクリプションは直接は効果がないと言われています。しかし、メタディスクリプションは、検索結果でユーザーに対してページの内容や魅力を伝えるために

重要な役割を果たすので、できれば設定しておきたいところです。

メタキーワードの設定

メタキーワードについては、Googleも検索における評価の対象から外しており、また検索結果でも表示はされないので、最近では設定していないサイトも多くなっています。

そのため、メタキーワードは設定してもしなくても、特に変わりはないに等しいです。

OGPの設定

サイト公開時に意外と忘れがちなのが、FacebookのOGP設定です。

OGPを設定することで、記事がいいね!やシェアされた時に、アイキャッチ画像が大きく表示されたりタイトルや概要が表示されたりするので、フィード上で目を引き、クリック率が上がります。

プラグインのインストールと有効化

WordPressには、プラグインという便利な拡張機能があります。

プラグインを使用することで、様々な機能を簡単に実装することができたり、セキュリティや表示の高速化なども行えるので、必要なプラグインを適切に利用していくと良いでしょう。

しかし、インストールのしすぎは、かえってサイトを重くしたり、場合によってはプラグイン同士の相性が悪いなどといったことが起こり、サイトへ悪影響を及ぼすおともあります。

下記の記事などを参考に、必要最低限のプラグインをインストールしていきましょう。

サイトマップの作成

サイトマップは、検索エンジンにサイトの構造などを理解してもらうために是非設置しておくことをオススメします。

直接SEOに影響を与えるかは明確ではないものの、検索エンジンにサイトの構造を伝えることで、ページが確実にインデックスされたり、新しい記事なども比較的早くインデックスされたりもするので、アクセスアップにも少なからず影響してきます。

通常、サイトマップを作るには外部ツール等を使用して生成しますが、その場合ですとサイトを更新する(新しい記事を投稿する)たびに、サイトマップも作りなおさなければなりません。

しかしWordPressなら、Google XML Sitemapsなどのプラグインを使用することで、簡単にサイトマップが設置でき、かつ自動で更新してくれます。

プラグインを使ったサイトマップの設置方法は下記。

▷Google XML Sitemapsプラグイン(XMLサイトマップの自動更新) – WordPressプラグインの一覧

Googleサーチコンソールへ登録

意外と忘れがちなのが、Googleサーチコンソールへの登録です。

Googleサーチコンソールとは、簡単に言うとサイトの状態を教えてくれるものであり、サイトを運営する上で確実にプラスになります。

非常に機能が多いので一部だけ紹介しますが、主に下記のようなことがチェックできます。

・どんな検索キーワードで何回表示され、そのうち何回クリックされたのか

・インデックスされているページ数や、ページの把握

・どんなサイトから被リンクされているのか

・サイトマップの送信

・規約違反をしてしまった際のアラート

Googleサーチコンソールに関しては、下記の記事が参考になります。

Google Search Console (サーチコンソール) の使い方&登録方法

Googleアナリティクスの設定

サイトのアクセスアップや、アクセス数の把握のためにはGoogleアナリティクスが必須です。

Googleアナリティクスを使用するためには、まずはGoogleアナリティクスに登録をし、その後に生成されるトラッキングコードをサイトに挿入することで計測が可能となります。

Googleアナリティクスについては導入したら最低限の設定をしておきましょう。

パンくずリスト

パンくずリストとは、記事ページやカテゴリページなど、トップページより深い階層にアクセスした際に表示されるもので、ユーザーに現在のページをわかりやすく伝えるために必要な要素です。

ほとんどのサイトで、ページ上部に表示されています。

パンくずリストは、ユーザーに適切に構造を理解してもらうというユーザビリティの他に、Googleなどの検索エンジンからサイト構造を理解してもらうためにも必要なため、とくに理由がない場合は設置することをオススメします。

コーディングの際は、リッチスニペットを用いることで、検索結果にパンくずリストが表示され、よりユーザーへサイトの内容を理解してもらいやすくなり、クリックを促すことができます。

リッチ スニペットと構造化データについて – ウェブマスター ツール ヘルプ

パンくずリストについては下記の記事が参考になります。

▷パンくずリストを作ってみるとWordPress でのサイト構築のコツがつかめるかもしれない(コード 付き)

さいごに

いかがでしたか?

ひとつひとつを丁寧に設定していくことで、後々効果を生んできます。

WordPressならどれも比較的簡単に設定できるので、初心者でもあまり躓かないはずです。

サイト公開前の人だけでなく、既に公開している人も、この機会に改めて見直してみましょう。

I savour, lead to I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

These days of austerity and relative panic about getting debt, many individuals balk against the idea of having a credit card in order to make purchase of merchandise or perhaps pay for any gift giving occasion, preferring, instead to rely on the actual tried along with trusted method of making transaction – cash. However, in case you have the cash on hand to make the purchase 100 , then, paradoxically, this is the best time for them to use the credit card for several reasons.

I’ve been surfing online greater than 3 hours today, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It?s pretty price sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you probably did, the net might be a lot more useful than ever before.

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I?ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

非常に良かったです。また購入したいです。

カルティエキーケース!送料無料 未使用カルティエ キーケース パンテール パンサー6キーケース L3000207 カーフ ブラック ゴールド金具 新品・未使用 訳あり 6本用 6連キーホルダー 黒 レザー 革 150507039 Cartier

ありがとう御座いました

非常に良い商品でした。毎日、使っています

スーパーコピー ブランド ポーチ https://www.kopi567.com/brand.php-category=146&display=grid&brand=16&price_min=&price_max=&filter_attr=&page=16&sort=last_update&order=DESC.htm

Very good site you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of online community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

I have discovered that wise real estate agents all over the place are Promoting. They are seeing that it’s not only placing a poster in the front area. It’s really in relation to building human relationships with these suppliers who someday will become buyers. So, while you give your time and energy to aiding these sellers go it alone : the “Law involving Reciprocity” kicks in. Thanks for your blog post.

Hi there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Almanya’nın en iyi medyumu haluk hoca sayesinde sizlerde güven içerisinde çalışmalar yaptırabilirsiniz, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi medyumluk hizmeti sunuyoruz.

There are certainly a lot of particulars like that to take into consideration. That is a nice level to carry up. I offer the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up the place an important thing will probably be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged round things like that, but I’m sure that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys really feel the affect of only a moment?s pleasure, for the remainder of their lives.

http://www.thebudgetart.com is trusted worldwide canvas wall art prints & handmade canvas paintings online store. Thebudgetart.com offers budget price & high quality artwork, up-to 50 OFF, FREE Shipping USA, AUS, NZ & Worldwide Delivery.

I have seen a great deal of useful points on your web-site about pc’s. However, I’ve got the viewpoint that lap tops are still more or less not powerful adequately to be a good selection if you typically do jobs that require a lot of power, for instance video touch-ups. But for world-wide-web surfing, statement processing, and most other typical computer functions they are just fine, provided you never mind the screen size. Many thanks sharing your opinions.

I have noticed that over the course of constructing a relationship with real estate managers, you’ll be able to come to understand that, in each and every real estate transaction, a payment is paid. In the long run, FSBO sellers will not “save” the fee. Rather, they struggle to earn the commission by means of doing a great agent’s work. In doing this, they commit their money in addition to time to conduct, as best they will, the responsibilities of an real estate agent. Those duties include getting known the home through marketing, presenting the home to buyers, creating a sense of buyer urgency in order to induce an offer, booking home inspections, managing qualification inspections with the loan provider, supervising fixes, and facilitating the closing of the deal.

What?s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

It?s really a nice and helpful piece of info. I?m glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

You could definitely see your skills in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

I have discovered that charges for on-line degree specialists tend to be an incredible value. For instance a full Bachelors Degree in Communication in the University of Phoenix Online consists of Sixty credits with $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online makes available Bachelors of Business Administration with a complete course feature of 180 units and a tariff of $30,560. Online studying has made taking your college degree far more easy because you can easily earn your own degree in the comfort of your house and when you finish from work. Thanks for all your other tips I have learned through the web site.

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

One more thing. I think that there are lots of travel insurance web pages of reliable companies that let you enter holiday details and get you the estimates. You can also purchase the actual international travel cover policy on the web by using your own credit card. All that you should do is to enter the travel information and you can start to see the plans side-by-side. Only find the package that suits your budget and needs after which use your bank credit card to buy it. Travel insurance online is a good way to begin looking for a trustworthy company regarding international travel cover. Thanks for sharing your ideas.

you are really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a fantastic job on this topic!

https://cody0gb2x.idblogmaker.com/22724864/getting-my-lady-massage-to-work

https://devinh7p78.tusblogos.com/22835742/top-healthy-massage-bangkok-secrets

I’ve learned new things through the blog post. Also a thing to I have discovered is that typically, FSBO sellers will probably reject people. Remember, they’d prefer not to ever use your services. But if an individual maintain a gentle, professional romance, offering support and keeping contact for around four to five weeks, you will usually be able to win an interview. From there, a house listing follows. Cheers

https://francisco2cs75.blogspothub.com/22865058/5-simple-techniques-for-chinese-medicine-for-diabetes

http://www.mybudgetart.com.au is Australia’s Trusted Online Wall Art Canvas Prints Store. We are selling art online since 2008. We offer 2000+ artwork designs, up-to 50 OFF store-wide, FREE Delivery Australia & New Zealand, and World-wide shipping to 50 plus countries.

Hello there, simply changed into alert to your weblog via Google, and located that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I?ll appreciate if you proceed this in future. Lots of other folks can be benefited out of your writing. Cheers!

Hey there! I’ve been reading your site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to mention keep up the fantastic work!

https://bookmarkmiracle.com/story17034239/korean-massage-beds-ceragem-for-dummies

https://zander3susp.is-blog.com/28740789/korean-massage-near-me-now-open-options

https://redhotbookmarks.com/story15782499/chinese-medical-massage-fundamentals-explained

https://kameron94703.frewwebs.com/23143838/not-known-facts-about-chinese-medicine-body-map

https://michaell539tbz1.scrappingwiki.com/user

Thank you sharing all these wonderful content. In addition, an excellent travel and also medical insurance approach can often relieve those issues that come with traveling abroad. Your medical crisis can soon become costly and that’s sure to quickly slam a financial stress on the family finances. Having in place the great travel insurance bundle prior to setting off is well worth the time and effort. Thanks

https://trevor9yt26.thekatyblog.com/22822459/top-chinese-medicine-classes-secrets

https://caidenv2604.aboutyoublog.com/23144637/the-basic-principles-of-chinese-medicine-books

https://travis00876.loginblogin.com/28680763/facts-about-chinese-medicine-bloating-revealed

https://devin4se59.fitnell.com/63104164/fascination-about-chinese-medicine-chi

https://glennu863sck2.bloguerosa.com/22829901/the-2-minute-rule-for-chinese-medicine-cooker

https://emilianoz3e33.articlesblogger.com/45501598/fascination-about-healthy-massage-spa

Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thank you!

Thanks for discussing your ideas. Something is that individuals have a choice between government student loan as well as a private student loan where it truly is easier to opt for student loan consolidation than in the federal education loan.

https://vannevarq256qqq8.jasperwiki.com/user

Today, considering the fast chosen lifestyle that everyone leads, credit cards have a big demand in the economy. Persons out of every field are using credit card and people who aren’t using the credit card have prepared to apply for just one. Thanks for sharing your ideas about credit cards.

Thanks for your write-up. I would like to remark that the first thing you will need to perform is determine if you really need fixing credit. To do that you must get your hands on a replica of your credit profile. That should never be difficult, ever since the government mandates that you are allowed to have one absolutely free copy of your own credit report on a yearly basis. You just have to inquire the right persons. You can either look at website owned by the Federal Trade Commission or contact one of the main credit agencies immediately.

https://august36tr8.59bloggers.com/23053405/korean-massage-cupping-options

https://felix7o9od.blogadvize.com/28626661/detailed-notes-on-chinese-massage-music

https://gunner42851.anchor-blog.com/3318229/5-easy-facts-about-chinese-medicine-blood-deficiency-described

https://gregoryr9752.blogars.com/22807698/the-smart-trick-of-chinese-medicine-course-that-no-one-is-discussing

https://alvae780tqp8.ouyawiki.com/user

https://andersong443zqh2.wikirecognition.com/user

Hi there I am so glad I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.

Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m inspired! Very useful information particularly the ultimate phase 🙂 I deal with such info much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

https://madbookmarks.com/story15796122/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-korean-massage-spa-nyc

https://linkingbookmark.com/story15723626/5-simple-techniques-for-massage-business-tips

https://mariahm911yup7.blogdemls.com/profile

https://cesar92109.theideasblog.com/23142921/5-easy-facts-about-chinese-medicine-body-chart-described

https://advicebookmarks.com/story15918572/5-easy-facts-about-chinese-medicine-for-inflammation-described

you’re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful job on this matter!

https://helenx356onk6.vblogetin.com/profile

https://rivere4049.blogsmine.com/23069574/detailed-notes-on-chinese-medicine-cooker

https://trevorz223c.tribunablog.com/helping-the-others-realize-the-advantages-of-korean-massage-spa-san-diego-36825248

https://camillak890yvs9.myparisblog.com/profile

https://eduardoj891c.dbblog.net/54494820/korean-massage-spa-irvine-an-overview

I have taken notice that in old digital cameras, extraordinary receptors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. The particular sensors connected with some cams change in contrast, while others employ a beam with infra-red (IR) light, specially in low lighting. Higher spec cameras occasionally use a mix of both models and will often have Face Priority AF where the dslr camera can ‘See’ your face and concentrate only on that. Many thanks for sharing your thinking on this blog site.

https://river6yz1c.howeweb.com/23139629/the-korean-massage-beds-ceragem-diaries

I have really learned new things by means of your weblog. One other thing I would really like to say is newer computer os’s are likely to allow far more memory for use, but they also demand more ram simply to work. If someone’s computer cannot handle extra memory and also the newest software package requires that ram increase, it might be the time to buy a new Computer. Thanks

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

https://gunnerh7p88.idblogmaker.com/22809678/healthy-massage-folsom-an-overview

https://rafael0eczx.humor-blog.com/22857433/korean-massage-near-me-now-open-can-be-fun-for-anyone

https://icelisting.com/story16512579/what-does-massage-health-benefits-mean

https://social40.com/story1166880/the-smart-trick-of-chinese-medicine-chi-that-nobody-is-discussing

https://georgey345jdx0.activoblog.com/profile

Oh my goodness! I’m in awe of the author’s writing skills and talent to convey complex concepts in a concise and concise manner. This article is a real treasure that earns all the accolades it can get. Thank you so much, author, for offering your wisdom and providing us with such a valuable treasure. I’m truly grateful!

https://alexis02i4k.glifeblog.com/22814021/indicators-on-chinese-medicine-clinic-you-should-know

https://titus91222.blogadvize.com/28702325/the-basic-principles-of-chinese-medicine-books

https://lorenzo59e4i.bloggactivo.com/22847801/5-easy-facts-about-chinese-medicine-body-chart-described

https://brennusi567key0.wonderkingwiki.com/user

https://griffink9483.tkzblog.com/22929263/5-easy-facts-about-chinese-medicine-basics-described

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

https://thegreatbookmark.com/story15890867/the-chinese-medicine-journal-diaries

https://eduardo1qe47.getblogs.net/54566464/fascination-about-chinese-medicine-chi

https://lane1jj55.bloggazzo.com/22829523/the-smart-trick-of-chinese-medicine-for-diabetes-that-nobody-is-discussing

F*ckin? tremendous issues here. I am very satisfied to see your article. Thanks so much and i’m taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

https://lukasg6554.activablog.com/22878362/top-latest-five-chinese-medicine-brain-fog-urban-news

https://andy5xyx1.blog5star.com/23066241/what-does-healthy-massage-kansas-city-mean

https://titusp79jg.blog-ezine.com/22945865/the-fact-about-massage-chinese-garden-that-no-one-is-suggesting

https://elderx356pnl6.magicianwiki.com/user

https://griffin3zq03.dreamyblogs.com/23083269/top-guidelines-of-chinese-medicine-cooker

https://travislfxo27261.blogars.com/22695586/how-us-massage-service-can-save-you-time-stress-and-money

I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

https://elliott8dd34.dailyhitblog.com/28020470/a-simple-key-for-chinese-medicine-cooker-unveiled

https://anneb455icx0.blogproducer.com/profile

https://social-lyft.com/story5407938/healthy-massage-20851-for-dummies

https://carolinew345jhe3.blgwiki.com/user

https://tyson23j4g.blazingblog.com/22914595/the-basic-principles-of-massage-therapy-business-plan-example

https://louisutpk66767.mdkblog.com/27987232/not-known-facts-about-us-massage-service

I?m impressed, I need to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that?s each educative and entertaining, and let me inform you, you will have hit the nail on the head. Your thought is excellent; the difficulty is something that not sufficient individuals are talking intelligently about. I am very pleased that I stumbled throughout this in my seek for something regarding this.

Thanks for your article on this blog. From my own personal experience, often times softening upward a photograph could possibly provide the professional photographer with a little bit of an imaginative flare. Oftentimes however, that soft clouds isn’t just what exactly you had under consideration and can frequently spoil an otherwise good picture, especially if you thinking about enlarging this.

https://withoutprescription.guru/# buy cheap prescription drugs online

non prescription ed pills: legal to buy prescription drugs without prescription – tadalafil without a doctor’s prescription

http://indiapharm.guru/# top 10 online pharmacy in india

What?s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help different customers like its helped me. Great job.

http://zvezdjuchki.ru/user/kendopantry8/

purchase amoxicillin online: where can i buy amoxicillin over the counter – buy amoxicillin canada

Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.

canada pharmacy world: Canadian Pharmacy Online – canadian pharmacy 365

http://edpills.icu/# cures for ed

medication for ed: what is the best ed pill – erection pills online

cheap propecia without dr prescription: buying cheap propecia without insurance – get propecia tablets

http://indiapharm.guru/# cheapest online pharmacy india

Heya i?m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

Buy generic Levitra online: buy Levitra over the counter – Vardenafil price

https://levitra.icu/# Buy Vardenafil 20mg online

Levitra 10 mg best price Levitra tablet price Levitra 20 mg for sale

https://tadalafil.trade/# tadalafil 100mg

https://sildenafil.win/# sildenafil tablet 200mg

Kamagra 100mg: super kamagra – buy kamagra online usa

sildenafil oral jelly 100mg kamagra buy kamagra online usa cheap kamagra

sildenafil 100mg for sale: buy sildenafil citrate online – sildenafil 100mg tablets for sale

Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

https://tadalafil.trade/# tadalafil capsules 21 mg

best ed pills at gnc ed drug prices erectile dysfunction drugs

п»їkamagra: п»їkamagra – cheap kamagra

https://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=5905645

https://www.apk.tw/space-uid-5898844.html

http://sildenafil.win/# cost of generic sildenafil

sildenafil 90 mg: sildenafil in europe – sildenafil citrate 50mg

sildenafil 20 mg brand name average price of sildenafil in usa 100mg sildenafil price singapore

https://levitra.icu/# Buy Levitra 20mg online

you’re truly a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a wonderful job in this matter!

sildenafil capsule: sildenafil 100mg free shipping – canada generic sildenafil

I just like the valuable info you provide for your articles. I?ll bookmark your blog and test again here frequently. I am relatively sure I?ll be informed lots of new stuff proper here! Best of luck for the following!

Buy Levitra 20mg online [url=https://levitra.icu/#]Vardenafil buy online[/url] Buy Levitra 20mg online

https://kamagra.team/# buy Kamagra

sildenafil oral jelly 100mg kamagra: Kamagra 100mg – buy Kamagra

https://amoxicillin.best/# amoxicillin generic

best pharmacy online no prescription doxycycline Doxycycline 100mg buy online doxycycline 100mg capsules price

https://richland.edu/?s=해운대고구려❤백링크엔드♒구글쮜라쉬❤

purchase cipro: Buy ciprofloxacin 500 mg online – cipro online no prescription in the usa

Hi! I’ve been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Texas! Just wanted to tell you keep up the good work!

lisinopril 5 mg tablet price: buy lisinopril – lisinopril 10 mg tablet cost

cheapest price for lisinopril india prescription for lisinopril prinivil 5 mg

http://azithromycin.bar/# zithromax 500mg over the counter

cost of generic zithromax: zithromax online – zithromax 250 mg pill

where can i buy zithromax uk: zithromax z-pak – zithromax 500mg over the counter

lisinopril 40 mg tablets buy lisinopril how much is lisinopril 10 mg

https://ciprofloxacin.men/# buy cipro online canada

amoxicillin 825 mg: buy amoxil – amoxicillin without rx

Thanks for your posting on this site. From my own experience, periodically softening way up a photograph could possibly provide the photographer with an amount of an artistic flare. Oftentimes however, that soft clouds isn’t exactly what you had under consideration and can sometimes spoil a normally good picture, especially if you anticipate enlarging it.

zithromax 250 mg: buy zithromax – zithromax generic price

cheapest doxycycline uk doxycycline 25mg doxycycline brand

https://lisinopril.auction/# lisinopril 20 mg tablet

Thanks for revealing your ideas here. The other element is that whenever a problem arises with a computer motherboard, persons should not consider the risk regarding repairing that themselves because if it is not done properly it can lead to permanent damage to the entire laptop. It is usually safe to approach your dealer of your laptop for your repair of its motherboard. They will have technicians who definitely have an competence in dealing with pc motherboard difficulties and can make right analysis and execute repairs.

zestoretic 5 mg: Buy Lisinopril 20 mg online – price lisinopril 20 mg

http://doxycycline.forum/# doxycycline otc drug

zithromax order online uk zithromax antibiotic without prescription zithromax cost

how to buy doxycycline online: Buy doxycycline hyclate – where can you get doxycycline

Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

Out of my research, shopping for consumer electronics online may be easily expensive, although there are some how-to’s that you can use to help you get the best discounts. There are generally ways to locate discount specials that could help to make one to have the best electronic devices products at the cheapest prices. Good blog post.

buy cipro: ciprofloxacin generic – ciprofloxacin generic price

https://lisinopril.auction/# prinivil 5mg tablet

doxycycline 100mg online doxycycline without rx buy doxycycline 100mg cheap

https://mexicopharmacy.store/# buying prescription drugs in mexico

northwestpharmacy com: buy drugs online safely – pharmacy world

pharmacy express online: order medication online – legitimate canadian pharmacies

Hi, Neat post. There is a problem with your website in web explorer, might check this? IE nonetheless is the market chief and a large component to folks will pass over your great writing due to this problem.

world pharmacy india indian pharmacy online п»їlegitimate online pharmacies india

international pharmacies: online pharmacy no prescription – no perscription drugs canada

http://ordermedicationonline.pro/# canadian pharmacy shop

pharmacy rx world canada: trust canadian pharmacy – canadian pharmacy world

canadian pharmaceuticals: buy prescription drugs online – best online pharmacy without prescriptions

canadian prescription: Mail order pharmacy – approved canadian pharmacies online

http://buydrugsonline.top/# online meds

reliable online drugstore online pharmacy no prescription discount prescription drugs

http://gabapentin.life/# neurontin for sale

can i buy ventolin over the counter: Ventolin inhaler online – buy generic ventolin

http://claritin.icu/# can i buy ventolin over the counter in singapore

neurontin tablets: buy gabapentin – neurontin rx

whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Keep up the great work! You know, many people are looking around for this information, you can help them greatly.

https://clomid.club/# can i order clomid without prescription

purchase wellbutrin sr: Buy Wellbutrin XL 300 mg online – wellbutrin xr

paxlovid buy https://paxlovid.club/# Paxlovid buy online

https://gabapentin.life/# neurontin brand name 800mg best price

Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

cheap clomid prices: Buy Clomid Shipped From Canada – where can i buy generic clomid without insurance

Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

Paxlovid over the counter: cheap paxlovid online – paxlovid india

https://gabapentin.life/# prescription price for neurontin

wellbutrin without prescription: buy wellbutrin – wellbutrin xl 300mg

Thank you, I’ve recently been searching for facts about this subject for ages and yours is the best I’ve located so far.

http://wellbutrin.rest/# buy cheap wellbutrin

I?ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this info So i am glad to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I most indubitably will make certain to do not fail to remember this website and provides it a look on a relentless basis.

farmacia online miglior prezzo: Cialis senza ricetta – migliori farmacie online 2023

п»їfarmacia online migliore kamagra gel prezzo farmacie online affidabili

farmacie online affidabili: avanafil spedra – farmacia online

http://kamagrait.club/# farmacia online

farmacie online sicure: kamagra gel – farmacia online migliore

comprare farmaci online all’estero: comprare avanafil senza ricetta – farmacia online

farmacia online più conveniente: farmacia online più conveniente – farmacie online affidabili

farmacie online autorizzate elenco kamagra oral jelly farmacia online miglior prezzo

acquisto farmaci con ricetta: farmacia online piu conveniente – comprare farmaci online all’estero

top farmacia online: avanafil generico prezzo – farmaci senza ricetta elenco

http://tadalafilit.store/# comprare farmaci online all’estero

farmacie on line spedizione gratuita: kamagra gel – migliori farmacie online 2023

top farmacia online: avanafil – farmacie online sicure

Thanks for your write-up. One other thing is always that individual states in the United states of america have their very own laws that will affect homeowners, which makes it very hard for the the legislature to come up with the latest set of recommendations concerning foreclosure on householders. The problem is that a state has got own guidelines which may have interaction in a damaging manner in relation to foreclosure insurance plans.

farmacie online affidabili: avanafil spedra – acquisto farmaci con ricetta

farmacia online più conveniente: avanafil generico – farmacia online migliore

farmacia online senza ricetta avanafil prezzo in farmacia acquisto farmaci con ricetta

farmacia online: avanafil generico – acquistare farmaci senza ricetta

comprare farmaci online con ricetta: Farmacie a roma che vendono cialis senza ricetta – migliori farmacie online 2023

acquistare farmaci senza ricetta: Cialis senza ricetta – farmacie online sicure

http://kamagrait.club/# acquisto farmaci con ricetta

Thank you, I have been hunting for details about this subject for ages and yours is the best I have located so far.

farmacia online senza ricetta: farmacia online migliore – farmacia online migliore

viagra online in 2 giorni: viagra consegna in 24 ore pagamento alla consegna – viagra online consegna rapida

One other thing I would like to convey is that rather than trying to accommodate all your online degree lessons on times that you conclude work (since the majority people are tired when they get home), try to have most of your lessons on the weekends and only a few courses for weekdays, even if it means a little time away from your end of the week. This is really good because on the saturdays and sundays, you will be much more rested plus concentrated for school work. Thx for the different ideas I have mastered from your website.

migliori farmacie online 2023: farmacia online miglior prezzo – farmacia online senza ricetta

farmacia online miglior prezzo farmacia online spedizione gratuita farmacie online sicure

comprare farmaci online con ricetta: farmacia online spedizione gratuita – farmacia online senza ricetta

Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a great job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Firefox. Excellent Blog!

farmacia online: farmacia online miglior prezzo – farmacia online migliore

farmacia online migliore: farmacia online piГ№ conveniente – farmacie online sicure

farmacia online: dove acquistare cialis online sicuro – acquistare farmaci senza ricetta

http://tadalafilit.store/# farmaci senza ricetta elenco

farmacia online migliore: kamagra oral jelly consegna 24 ore – farmacia online senza ricetta

farmacie on line spedizione gratuita: avanafil generico – farmacia online più conveniente

farmacie on line spedizione gratuita farmacia online farmacia online senza ricetta

acquisto farmaci con ricetta: farmacia online – acquistare farmaci senza ricetta

farmacia online migliore: kamagra gel – farmacie on line spedizione gratuita

farmacie online sicure: farmacia online più conveniente – farmacie online affidabili

farmacie online autorizzate elenco: avanafil prezzo in farmacia – farmacia online migliore

comprare farmaci online all’estero: kamagra gel – migliori farmacie online 2023

https://avanafilit.icu/# farmacia online

siti sicuri per comprare viagra online: viagra prezzo – viagra ordine telefonico

comprare farmaci online con ricetta dove acquistare cialis online sicuro п»їfarmacia online migliore

farmacia online migliore: farmacia online miglior prezzo – migliori farmacie online 2023

comprare farmaci online con ricetta: avanafil prezzo – farmacia online più conveniente

farmacia online miglior prezzo: Farmacie che vendono Cialis senza ricetta – farmaci senza ricetta elenco

farmacia online più conveniente: Tadalafil prezzo – top farmacia online

farmacie online affidabili: kamagra oral jelly consegna 24 ore – farmacia online piГ№ conveniente

le migliori pillole per l’erezione viagra prezzo farmacia viagra originale recensioni

https://avanafilit.icu/# acquisto farmaci con ricetta

farmacie on line spedizione gratuita: kamagra oral jelly consegna 24 ore – acquisto farmaci con ricetta

http://sildenafilo.store/# comprar viagra en españa envio urgente

farmacia online 24 horas: comprar kamagra – farmacia online internacional

farmacias online baratas kamagra oral jelly farmacia online envГo gratis

http://sildenafilo.store/# se puede comprar sildenafil sin receta

http://kamagraes.site/# farmacias online seguras

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it difficult to stop reading until I reach the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is a true gift. Thank you for sharing your expertise!

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

http://farmacia.best/# farmacia online

https://farmacia.best/# farmacias online seguras en españa

http://www.bestartdeals.com.au is Australia’s Trusted Online Canvas Prints Art Gallery. We offer 100 percent high quality budget wall art prints online since 2009. Get 30-70 percent OFF store wide sale, Prints starts $20, FREE Delivery Australia, NZ, USA. We do Worldwide Shipping across 50+ Countries.

farmacia envГos internacionales: farmacia online barata y fiable – farmacia online envГo gratis

http://farmacia.best/# farmacia online

venta de viagra a domicilio comprar viagra en espana comprar viagra contrareembolso 48 horas

https://farmacia.best/# farmacia 24h

https://farmacia.best/# farmacia online barata

http://www.spotnewstrend.com is a trusted latest USA News and global news trend provider. Spotnewstrend.com website provides latest insights to new trends and worldwide events. So keep visiting our website for USA News, World News, Financial News, Business News, Entertainment News, Celebrity News, Sport News, NBA News, NFL News, Health News, Nature News, Technology News, Travel News.

https://kamagraes.site/# farmacia online barata

https://vardenafilo.icu/# farmacia online

http://kamagraes.site/# farmacia envÃos internacionales

farmacias baratas online envГo gratis: Levitra precio – п»їfarmacia online

I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

https://farmacia.best/# farmacias online seguras

comprar viagra en espaГ±a comprar viagra contrareembolso 48 horas venta de viagra a domicilio

http://vardenafilo.icu/# farmacia envГos internacionales

We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole neighborhood will be grateful to you.

п»їfarmacia online: comprar kamagra – farmacia online 24 horas

https://farmacia.best/# farmacia online madrid

http://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras en españa

http://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras

Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

https://kamagraes.site/# farmacia online

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

farmacia online internacional farmacia online internacional farmacias online baratas

http://vardenafilo.icu/# farmacia 24h

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i?m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don?t forget this website and give it a glance on a constant basis.

https://sildenafilo.store/# sildenafilo 50 mg precio sin receta

farmacia barata: farmacia online internacional – farmacia online internacional

http://farmacia.best/# farmacias online baratas

https://vardenafilo.icu/# farmacias baratas online envÃo gratis

http://farmacia.best/# farmacias online seguras

https://farmacia.best/# farmacia online internacional

farmacias online baratas comprar kamagra farmacia online madrid

http://farmacia.best/# farmacia online madrid

http://farmacia.best/# farmacia online madrid

farmacia online 24 horas: vardenafilo sin receta – farmacias online seguras en espaГ±a

http://vardenafilo.icu/# farmacia online

http://sildenafilo.store/# comprar viagra online en andorra

https://tadalafilo.pro/# farmacia online barata

http://farmacia.best/# farmacias baratas online envÃo gratis

https://farmacia.best/# farmacias baratas online envÃo gratis

viagra entrega inmediata viagra generico se puede comprar sildenafil sin receta

farmacia barata: Comprar Cialis sin receta – farmacia barata

http://sildenafilo.store/# viagra online rápida

https://farmacia.best/# farmacia 24h

http://farmacia.best/# farmacia online madrid

http://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg precio españa

https://kamagraes.site/# farmacia online envГo gratis

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

farmacia online 24 horas: kamagra – farmacia online barata

https://tadalafilo.pro/# farmacia online barata

farmacias online seguras en espaГ±a kamagra 100mg farmacias online seguras

https://sildenafilo.store/# viagra online cerca de la coruña

http://tadalafilo.pro/# farmacia 24h

https://vardenafilo.icu/# farmacia online internacional

http://tadalafilo.pro/# farmacias online seguras en españa

http://vardenafilo.icu/# farmacias baratas online envГo gratis

farmacias online seguras en espaГ±a: kamagra – farmacia online internacional

http://vardenafilo.icu/# farmacia online internacional

https://tadalafilo.pro/# farmacia online internacional

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

This article is a real game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions are incredibly valuable. I can’t wait to put them into action. Thank you for not only sharing your expertise but also making it accessible and easy to implement.

Thanks for your helpful post. As time passes, I have come to understand that the actual symptoms of mesothelioma are caused by the actual build up associated fluid between your lining in the lung and the torso cavity. The ailment may start while in the chest area and get distributed to other body parts. Other symptoms of pleural mesothelioma include weight-loss, severe deep breathing trouble, temperature, difficulty taking in food, and inflammation of the neck and face areas. It ought to be noted that some people existing with the disease tend not to experience just about any serious signs or symptoms at all.

farmacia online barata Precio Levitra En Farmacia farmacia 24h

http://kamagraes.site/# farmacias baratas online envÃo gratis

https://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras

farmacia online 24 horas: se puede comprar kamagra en farmacias – farmacias baratas online envГo gratis

http://tadalafilo.pro/# farmacias online seguras

https://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg precio espaГ±a

http://sildenafilo.store/# comprar viagra en españa envio urgente contrareembolso

https://tadalafilo.pro/# farmacia 24h

Appreciate you for sharing all these wonderful discussions. In addition, the best travel in addition to medical insurance strategy can often ease those fears that come with traveling abroad. Any medical emergency can quickly become very costly and that’s bound to quickly set a financial weight on the family finances. Putting in place the great travel insurance package prior to setting off is definitely worth the time and effort. Thanks a lot

I was curious if you ever considered changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

https://levitrafr.life/# acheter medicament a l etranger sans ordonnance

farmacias online seguras: kamagra gel – farmacia online 24 horas

Pharmacie en ligne livraison 24h Acheter Cialis 20 mg pas cher Pharmacie en ligne fiable

Pharmacie en ligne sans ordonnance: levitra generique sites surs – Pharmacie en ligne pas cher

http://viagrasansordonnance.store/# Meilleur Viagra sans ordonnance 24h

http://kamagrafr.icu/# acheter médicaments à l’étranger

https://viagrasansordonnance.store/# Viagra homme sans prescription

farmacia online madrid: farmacia online barata – farmacia online internacional

SildГ©nafil 100mg pharmacie en ligne Viagra sans ordonnance livraison 48h Acheter viagra en ligne livraison 24h

https://viagrasansordonnance.store/# Sildénafil Teva 100 mg acheter

Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet: tadalafil – Pharmacie en ligne livraison rapide

http://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne fiable

http://levitrafr.life/# pharmacie ouverte 24/24

http://levitrafr.life/# Pharmacies en ligne certifiées

farmacias baratas online envГo gratis: mejores farmacias online – farmacia 24h

https://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne fiable

Acheter Sildenafil 100mg sans ordonnance Viagra homme sans prescription Acheter viagra en ligne livraison 24h

http://pharmacieenligne.guru/# Acheter médicaments sans ordonnance sur internet

pharmacie ouverte: tadalafil sans ordonnance – acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger

http://levitrafr.life/# Pharmacie en ligne livraison 24h

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne France

http://cialissansordonnance.pro/# pharmacie ouverte 24/24

farmacia online madrid: Levitra Bayer – farmacias online baratas

http://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne France

http://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne livraison 24h

п»їpharmacie en ligne [url=http://kamagrafr.icu/#]kamagra en ligne[/url] Pharmacie en ligne sans ordonnance

This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

Your dedication to sharing knowledge is unmistakable, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I consistently come away feeling enriched. Thank you for being a dependable source of inspiration and information.

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

pharmacie ouverte: cialis prix – Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacie en ligne France

https://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne pas cher

venta de viagra a domicilio: comprar viagra – sildenafilo 100mg precio espaГ±a

http://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne sans ordonnance

It is my belief that mesothelioma will be the most dangerous cancer. It contains unusual attributes. The more I actually look at it the harder I am assured it does not act like a true solid tissues cancer. If perhaps mesothelioma is a rogue virus-like infection, in that case there is the possibility of developing a vaccine and offering vaccination to asbestos open people who are vulnerable to high risk of developing long run asbestos connected malignancies. Thanks for expressing your ideas for this important ailment.

online-apotheken kamagra jelly kaufen versandapotheke

http://viagrakaufen.store/# Viagra kaufen ohne Rezept legal

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

http://cialiskaufen.pro/# online apotheke gГјnstig

versandapotheke kamagra oral jelly online apotheke preisvergleich

http://potenzmittel.men/# gГјnstige online apotheke

Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

Interesting blog post. What I would like to bring about is that pc memory must be purchased in case your computer is unable to cope with everything you do with it. One can set up two RAM boards containing 1GB each, for example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should check the company’s documentation for own PC to be certain what type of memory space is necessary.

https://viagrakaufen.store/# Viagra online bestellen Schweiz Erfahrungen

Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

ラブドール 漫画 100cmKカップ本物の愛らしいダッチワイフの臨時プロモーション

online apotheke deutschland gГјnstige online apotheke gГјnstige online apotheke

https://potenzmittel.men/# versandapotheke

Hello! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx! Just wanted to say keep up the excellent job!

I would like to add that when you do not actually have an insurance policy or maybe you do not remain in any group insurance, you could possibly well take advantage of seeking the help of a health agent. Self-employed or individuals with medical conditions usually seek the help of one health insurance broker. Thanks for your writing.

http://cialiskaufen.pro/# internet apotheke

online-apotheken: Cialis Generika 20mg preisvergleich – versandapotheke versandkostenfrei

versandapotheke deutschland cialis generika п»їonline apotheke

https://potenzmittel.men/# п»їonline apotheke

hi!,I like your writing very so much! percentage we keep in touch more about your article on AOL? I require an expert on this area to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to see you.

https://kamagrakaufen.top/# online-apotheken

Nicely put, Appreciate it.

My blog post :: https://www.youtube.com/

п»їViagra kaufen viagra kaufen ohne rezept legal Viagra Generika kaufen Schweiz

versandapotheke: Potenzmittel Schneller Besser – online apotheke gГјnstig

http://potenzmittel.men/# online apotheke gГјnstig

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

purple pharmacy mexico price list reputable mexican pharmacies online mexico drug stores pharmacies

mexico drug stores pharmacies best mexican online pharmacies mexican border pharmacies shipping to usa

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexican mail order pharmacies

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexican pharmaceuticals online

mexico drug stores pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa mexico pharmacies prescription drugs

mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy buying from online mexican pharmacy

mexican mail order pharmacies mexican online pharmacies prescription drugs mexico pharmacy

buying prescription drugs in mexico mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies

purple pharmacy mexico price list mexican border pharmacies shipping to usa medication from mexico pharmacy

pharmacies in mexico that ship to usa mexico pharmacies prescription drugs mexican border pharmacies shipping to usa

medication from mexico pharmacy buying from online mexican pharmacy mexican pharmacy

http://mexicanpharmacy.cheap/# best online pharmacies in mexico

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexico pharmacies prescription drugs

Your blog is a true gem in the vast online world. Your consistent delivery of high-quality content is admirable. Thank you for always going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

mexican pharmaceuticals online mexico pharmacies prescription drugs mexican online pharmacies prescription drugs

Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

You made some first rate points there. I looked on the web for the difficulty and found most individuals will associate with together with your website.

pharmacies in mexico that ship to usa mexico drug stores pharmacies reputable mexican pharmacies online

http://mexicanpharmacy.cheap/# medicine in mexico pharmacies

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I?ll definitely comeback.

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexican mail order pharmacies

mexico drug stores pharmacies buying prescription drugs in mexico online mexico drug stores pharmacies

mexico drug stores pharmacies buying prescription drugs in mexico mexican rx online

mexican border pharmacies shipping to usa mexican border pharmacies shipping to usa medicine in mexico pharmacies

Your storytelling abilities are nothing short of incredible. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I can’t wait to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating way.

I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve made in this article. Your depth of knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable layer to the discussion. This is a must-read for anyone interested in this topic.

mexican drugstore online [url=https://mexicanpharmacy.cheap/#]mexican rx online[/url] mexican border pharmacies shipping to usa

https://mexicanpharmacy.cheap/# buying prescription drugs in mexico online

mexican border pharmacies shipping to usa best mexican online pharmacies mexican pharmaceuticals online

best mexican online pharmacies reputable mexican pharmacies online mexico drug stores pharmacies

best online pharmacies in mexico mexico pharmacy reputable mexican pharmacies online

reputable mexican pharmacies online reputable mexican pharmacies online mexican drugstore online

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexican mail order pharmacies

mexican pharmaceuticals online buying from online mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies

mexican online pharmacies prescription drugs buying prescription drugs in mexico online mexico drug stores pharmacies

reputable mexican pharmacies online best online pharmacies in mexico mexico pharmacy

ed pills best erectile dysfunction pills – cheap erectile dysfunction pills edpills.tech

https://mexicanpharmacy.company/# mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

indianpharmacy com indian pharmacies safe – top 10 online pharmacy in india indiapharmacy.guru

thecanadianpharmacy cross border pharmacy canada the canadian drugstore canadiandrugs.tech

https://xn--cm2by8iw5h6xm8pc.com/bbs/search.php?srows=0&gr_id=&sfl=wr_subject&stx=이성계활들고찾으러갑니다.

https://indiapharmacy.guru/# top 10 online pharmacy in india indiapharmacy.guru

canadian pharmacy india top 10 online pharmacy in india – top online pharmacy india indiapharmacy.guru

Hi there! I just would like to give an enormous thumbs up for the nice information you’ve gotten here on this post. I will likely be coming back to your blog for extra soon.

http://edpills.tech/# best male enhancement pills edpills.tech

https://canadiandrugs.tech/# cheapest pharmacy canada canadiandrugs.tech

https://indiapharmacy.guru/# mail order pharmacy india indiapharmacy.guru

http://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy paypal indiapharmacy.guru

buy medicines online in india online shopping pharmacy india Online medicine order indiapharmacy.guru

canadian online drugs best canadian pharmacy – canadian valley pharmacy canadiandrugs.tech

https://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy com canadiandrugs.tech

http://indiapharmacy.pro/# india pharmacy indiapharmacy.pro

https://indiapharmacy.guru/# world pharmacy india indiapharmacy.guru

canadian pharmacy world reviews canadian drugs pharmacy – canada pharmacy online canadiandrugs.tech

https://canadiandrugs.tech/# canadian drugs online canadiandrugs.tech

https://eejj.tv/bbs/search.php?srows=0&gr_id=&sfl=wr_subject&stx=徵信徵信常州九龙小商品批发市场有限公司

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it difficult to stop reading until I reach the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is a true gift. Thank you for sharing your expertise!

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

http://edpills.tech/# ed treatment pills edpills.tech

indianpharmacy com buy medicines online in india online shopping pharmacy india indiapharmacy.guru

https://canadiandrugs.tech/# canadian online pharmacy reviews canadiandrugs.tech

http://indiapharmacy.guru/# india pharmacy indiapharmacy.guru

cheap erectile dysfunction buy ed pills online – ed pills for sale edpills.tech

https://indiapharmacy.guru/# india pharmacy indiapharmacy.guru

http://canadiandrugs.tech/# canadian drugs canadiandrugs.tech

www canadianonlinepharmacy cross border pharmacy canada – www canadianonlinepharmacy canadiandrugs.tech

https://canadiandrugs.tech/# reputable canadian pharmacy canadiandrugs.tech

canada drugs is canadian pharmacy legit canadian pharmacy 365 canadiandrugs.tech

http://indiapharmacy.guru/# mail order pharmacy india indiapharmacy.guru

http://indiapharmacy.guru/# india pharmacy indiapharmacy.guru

http://canadapharmacy.guru/# canadian pharmacy prices canadapharmacy.guru

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

https://edpills.tech/# the best ed pills edpills.tech

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise is unmistakable, and for that, I am deeply appreciative.

canada cloud pharmacy online pharmacy canada – canadian pharmacy tampa canadiandrugs.tech

https://canadiandrugs.tech/# legit canadian online pharmacy canadiandrugs.tech

https://canadiandrugs.tech/# 77 canadian pharmacy canadiandrugs.tech

best india pharmacy world pharmacy india – buy prescription drugs from india indiapharmacy.guru

india pharmacy mail order best india pharmacy india pharmacy mail order indiapharmacy.guru

http://edpills.tech/# best treatment for ed edpills.tech

https://canadiandrugs.tech/# canadapharmacyonline com canadiandrugs.tech

http://canadiandrugs.tech/# canadian pharmacy victoza canadiandrugs.tech

https://edpills.tech/# ed treatment review edpills.tech

http://indiapharmacy.guru/# best online pharmacy india indiapharmacy.guru

I was recommended this blog through my cousin. I am now not positive whether this post is written via him as no one else understand such detailed about my problem. You are incredible! Thank you!

canadian discount pharmacy canada drugs reviews – maple leaf pharmacy in canada canadiandrugs.tech

top 10 pharmacies in india indianpharmacy com indian pharmacies safe indiapharmacy.guru

http://canadapharmacy.guru/# drugs from canada canadapharmacy.guru

https://indiapharmacy.guru/# indian pharmacies safe indiapharmacy.guru

buying drugs from canada canadapharmacyonline com – reputable canadian pharmacy canadiandrugs.tech

https://canadiandrugs.tech/# canadapharmacyonline canadiandrugs.tech

I am continually impressed by your ability to delve into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I am sincerely grateful for it.

https://indiapharmacy.guru/# indian pharmacy indiapharmacy.guru

http://indiapharmacy.guru/# indian pharmacies safe indiapharmacy.guru

ciprofloxacin generic buy cipro without rx cipro for sale

ciprofloxacin mail online: ciprofloxacin generic price – purchase cipro

https://paxlovid.win/# paxlovid price

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

Your blog has quickly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you put into crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is evident, and I look forward to every new post.

I just wanted to express how much I’ve learned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s evident that you’re dedicated to providing valuable content.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve made in this article. Your depth of knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable layer to the discussion. This is a must-read for anyone interested in this topic.

buy cipro: buy generic ciprofloxacin – cipro ciprofloxacin

prednisone for sale in canada: prednisone buy canada – how much is prednisone 10mg

http://paxlovid.win/# paxlovid buy

where buy cheap clomid now: cost of clomid without dr prescription – where to get cheap clomid prices

Thanks for your write-up. One other thing is when you are marketing your property by yourself, one of the issues you need to be aware about upfront is when to deal with property inspection reports. As a FSBO home owner, the key towards successfully shifting your property and saving money in real estate agent commissions is understanding. The more you understand, the easier your home sales effort will probably be. One area exactly where this is particularly significant is inspection reports.

I’m not sure why but this site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

Your unique approach to tackling challenging subjects is a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a joy to read. Your blog is now my go-to for insightful content.

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

Your enthusiasm for the subject matter radiates through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It really useful & it helped me out much. I hope to give one thing back and aid others like you aided me.

Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

I wish to express my deep gratitude for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a significant amount of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable manner is truly praiseworthy. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process so enjoyable.

I just could not depart your web site before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

Wonderful blog you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of community where I can get advice from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also?I’m happy to find numerous useful info here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.