人の行動を変えなければいけない時、ただ単に口で注意するのと、粋なアイデアで行動を変えさせるのとでは大きく違います。

そこで、今回はデザイン1つで人々の行動を変えた事例を9つほどご紹介します。

プロダクトデザイン編

フェンスを外す人

「フェンスを外す人」という文章をご紹介します。

ここに登場する事例。高級なクラブなどに行くと、灰皿が極端に小さいのはなぜか?

us.christofle.com

us.christofle.com

小さな灰皿は、一本でもたばこを吸えばいっぱいになってしまう。そうすると、スタッフが灰皿を新しいものに替える。そうするとことで、客への細やかなサービスを演出できるし、スタッフに自然と客へ細かく注目させることを可能にしている。

従業員に「客がタバコを1本吸ったら灰皿を取り替えろ」と言ったり、マニュアルをつくって叩き込めば、問題は一時的には解決されるかもしれません。しかし、灰皿を小さくすることによって、その手間すらをも省くというナイスアイデア。

この記事でとりあげている「なぜフェンスが建てられたのかわかるまで、決してフェンスをとりはずしてはならない 」という、言葉の重みを感じました。

→ フェンスを外す人

ピアノの階段

例えば、人々にエスカレーターではなく階段を使って欲しい時に、あなたならどうしますか?

「健康のために、階段を使いましょう!」と張り紙をするのもいいかもしれませんが、フォルクスワーゲン社が企画した粋なアイデアをご紹介します。

階段のデザインを”ピアノの鍵盤”のようにしただけでも面白いのですが、一段づつ踏んでいくとピアノ音が流れるというプロダクトデザインで解決を試みます。

階段という当たり前になっているものを再デザインし、人々を楽しませながら問題を解決する。改造前に比較して、階段を使う人が66%増えるという結果になりました。

世界一深いゴミ箱

公園のポイ捨てを防止したい際に、どういったことが考えられるか?

フォルクスワーゲン社のプロジェクトチーム「Rolighetsteorin.se」が制作したプロダクトの名前は「The world’s deepest dustbin(世界一深いゴミ箱)」。

映像を見ていただければわかるのですが、ゴミを放り投げると地下深くに落ちていくような音が流れます。

ゴミを捨てた人は、予想外の音にそのゴミ箱に興味津々。

音がなるゴミ箱は、近くにある普通のゴミ箱の約1.5倍のゴミが捨てられたそうです。

言葉のデザイン編

チカン防止

とある地域でチカンが多発しており、それを無くそうとする場合、あなたならどうしますか?

過去に「チカンに注意」というポスターをつくったのですが、全く効き目がありませんでした。そこで相手の立場にたって「嫌なことを言葉にする」というアイデアを試みます。

「住民のみなさまのご協力で、チカンを逮捕できました。ありがとうございます。」

この言葉に変えることにより、ぴたりとチカンが止まったとのことです。

相手の「嫌いなこと回避」からコトバをつくる。言葉をデザインし直すだけで、大きな効果が得られました。

ことばの力

目の見えない人が、路上で寄付を募っています。

そこに書かれた看板「I’M BLIND PLEASE HELP(目が見えません…お恵みを)」という言葉。しかし、通りすがる人のほとんどがスルーしています。

では、なるべく多くの人の目に留まるようにするにはどういった工夫をほどこせばよいか。

同じ意味にも関わらず、違う言葉を使っただけで、人々の行動を大きく変えられることをこの映像では表しています。

「IT’S A BEAUTIFUL DAY AND I CAN’T SEE IT(今日はいい日だね!でも、僕にはそれが見えないんだ。)」という、相手にとっては当たり前になってしまっていることを、そうではないと気付かせる言葉。

同じ意味にも関わらず、受ける印象がずいぶん変わりますね。

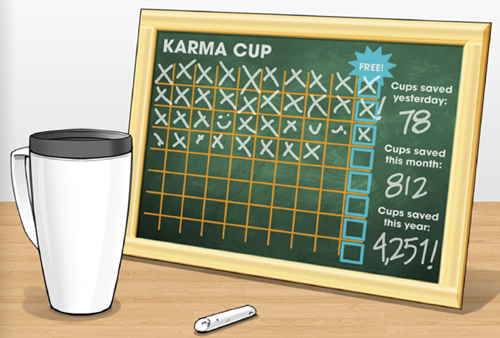

紙コップ利用を減らす

コーヒーカップの廃棄量を減らすためのアイデアコンペをスターバックスが開催しました。

優勝したアイデアが、「Karma Cup」という企画。

店頭にボードを置き、マイカップを使った人がいたら、チェックをつけます。その数が10、20人とキリのいい人の飲み物が無料になるというアイデア。

そこに書かれたメッセージ。A shared problem. A shared reward.(問題を分かち合い、報酬も分かち合おう)

貯まるポイントが個人に対する報酬「自分が得をするから」というのではなく、マイカップを使う人たち全体(ソーシャル)にインセンティブがある、ゲームのような仕組み。

無意識のうちに「問題を解決するため」という共通の目的がつくられる良い事例でした。

→ greenz

目の付け所編

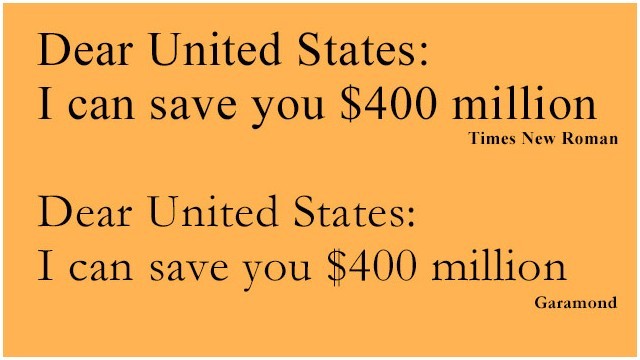

政府のコストを削減

こちらもあたり前になっているものを、リデザインすることで大きなインパクトを与える事例です。

米ペンシルベニア州ピッツバーグの中学生、スヴィア・マーチャンダニ君(14)が、文書を印刷する際に使用しているフォントを変えるだけで、ごみの削減とコスト節約が実現できるという研究結果を政府に提出しました。

スヴィア君は、教師が配るプリントのサンプルを集め、最も頻繁に使用される5文字(e、t、a、o、r)に着目した。そして各文字が、ガラモン、タイムズ・ニュー・ローマン、センチュリー・ゴシック、コミック・サンズの4つの書体でどのくらいの頻度で使用されているかを図表にし、市販のソフトを使って各文字に使用されるインクの量を調べた。さらに、異なる書体で書かれた同じ文字を拡大印刷し、各書体で使用されるインクの量をグラフ化した。その結果、ガラモンを使用することにより、学区全体のインクの消費量は24%減り、年間2万1000ドルものインク代が節約できることが分かった。

米一般調達局の推計では、アメリカ政府全体のインク代は年間約4億6700万ドルになります。

スヴィア君はこの数字を基に、仮に連邦政府がガラモンを使用すれば、それだけでインク代総額の約3割に当たる年間1億3600万ドルの節約になる結論がでました。またさらに、州もこれに参加すれば2億3400万ドルを節約できるといいます。

フォントの”太さ”という、今まで気にされていない部分に視点を向けるのは面白いですね。

酔っ払い線路転落防止策

酔っ払いの転落事故が、全国で2013年までの10年間で“4倍”に増えています。

この数をどうすれば減らすことができるか?

酔客の動きを調べてみると、線路と平行に歩いていて足を踏み外すのが意外と少なく、約1割。下記の画像のように、線路に突然歩き出してそのまま落ちる酔っ払いが、全体の約6割という結果でした。

そこからうまれたアイデアがこちら。

ホームに向かうようにベンチを建てず、横向きになるようにベンチの向きを変えたのです。こうすることにより、酔っぱらいの人が起きて、急に家に帰ろうとまっすぐ歩き出しても、ホーム上なので安心ですね。

「ベンチの向きを変える」というたった1つのデザインが、多くの人のを変えた良い事例でした。

→ gizmodo

地下鉄の自販機の売り上げをアップさせたい

最後は、カリフォルニア州パロアルトに本拠を置く、デザインコンサルタント会社IDEO(アイディオ)のアイデアをご紹介。

「地下鉄の自動販売機の売り上げを上げて欲しい」と頼まれたらどうしますか?

商品の値段を見直す、自販機自体の数を変える、といったアイデアがパッと思いつくかもしれません。

しかし、彼らは、パッと出のアイデアではなく、地下鉄のホームで自販機でジュースを買う人と買わない人の行動観察を行ないました。

そしてだした結論が

「自販機の上に時計を置く」

というアイデアでした。これで実際に、自販機の売り上げが大きく伸びたので驚きです。

面白いことに、地下鉄を歩いている人は、電車の待ち時間をみんな気にしていて、自販機で物を買う人も、買う直前にジュースを飲む時間があるかをチェックしているということが分かりました。

なるほど。確かに言われてみれば、電車の出発時間を確認してからジュースを買うことが多い気がします。目の付け所がユニークですね。

→ fallinstar

いかがでしたか?

既存のデザインを変えるだけで、大きく変わる人々の行動。

当たり前になっているものを見返してみると、まだまだ様々な可能性が眠っているかもしれませんね。

best university Egypt

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a appear, whoa did one understand about Mid East has got much more problerms also […]

https://interpharm.pro/# canadian online drugstore

no presciption needed – internationalpharmacy.icu A beacon of international trust and reliability.

farmacias online seguras en espaГ±a farmacia online barata farmacia online madrid

https://farmaciabarata.pro/# farmacias online seguras en espaГ±a

gГјnstige online apotheke: online apotheke preisvergleich – п»їonline apotheke

https://edpharmacie.pro/# Pharmacies en ligne certifiГ©es

Pharmacie en ligne pas cher – pharmacie ouverte

online apotheke preisvergleich: versandapotheke deutschland – versandapotheke deutschland

pharmacy website india: pharmacy website india – reputable indian online pharmacy

online pharmacy india: top 10 pharmacies in india – world pharmacy india

Their international collaborations benefit patients immensely. mexican mail order pharmacies: mexican pharmaceuticals online – mexican drugstore online

buying from online mexican pharmacy: purple pharmacy mexico price list – reputable mexican pharmacies online

Consistent service, irrespective of borders. best online pharmacies in mexico: mexican online pharmacies prescription drugs – best online pharmacies in mexico

top online pharmacy india: best india pharmacy – best india pharmacy

indian pharmacies safe: online pharmacy india – india pharmacy mail order

Their worldwide outreach programs are commendable. top 10 pharmacies in india: п»їlegitimate online pharmacies india – indian pharmacy

canadian pharmacy king reviews: canadian pharmacy victoza – canadian pharmacy reviews

india pharmacy mail order: indian pharmacy – indian pharmacies safe

A universal solution for all pharmaceutical needs. canadian pharmacy meds reviews: canadian drug prices – pharmacies in canada that ship to the us

They understand the intricacies of international drug regulations. mexico drug stores pharmacies: mexico drug stores pharmacies – best online pharmacies in mexico

mexican rx online: reputable mexican pharmacies online – п»їbest mexican online pharmacies

canadian pharmacy checker: my canadian pharmacy – canadian drug pharmacy

They provide international health solutions at my doorstep. indian pharmacies safe: online pharmacy india – top 10 pharmacies in india

п»їlegitimate online pharmacies india: indian pharmacy paypal – top 10 online pharmacy in india

Always on the pulse of international healthcare developments. https://edpillsotc.store/# best pill for ed

The best place for quality health products. https://edpillsotc.store/# how to cure ed

They consistently go above and beyond for their customers. zithromax 500 tablet: buy zithromax – zithromax 500 price

zithromax tablets for sale zithromax 500mg price how much is zithromax 250 mg

Their health awareness programs are game-changers. https://azithromycinotc.store/# zithromax 500 mg

They always have the newest products on the market. http://doxycyclineotc.store/# cheapest doxycycline 100mg

https://edpillsotc.store/# pills for ed

zithromax buy Z-Pak online zithromax capsules

Their mobile app makes managing my medications so easy. http://doxycyclineotc.store/# buy doxycycline online australia

Their international collaborations benefit patients immensely. http://doxycyclineotc.store/# otc doxycycline no prescription

top online pharmacy india top online pharmacy india п»їlegitimate online pharmacies india

earch our drug database. http://mexicanpharmacy.site/# purple pharmacy mexico price list

Hello There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely well written article. I?ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the post. I?ll definitely comeback.

п»їExceptional service every time! https://drugsotc.pro/# generic pharmacy online

A true gem in the international pharmacy sector. http://indianpharmacy.life/# top 10 online pharmacy in india

pharmacy website india cheapest online pharmacy Online medicine home delivery

A trusted partner for patients worldwide. http://drugsotc.pro/# modafinil online pharmacy

Thank you for another informative web site. Where else could I get that type of info written in such a perfect way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

Setting the benchmark for global pharmaceutical services. https://drugsotc.pro/# legit non prescription pharmacies

I always find great deals in their monthly promotions. https://indianpharmacy.life/# top 10 online pharmacy in india

india pharmacy mail order buy medicines from India top online pharmacy india

Their worldwide pharmacists’ consultations are invaluable. https://indianpharmacy.life/# pharmacy website india

Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

I can’t express how much I admire the effort the author has put into creating this outstanding piece of content. The clarity of the writing, the depth of analysis, and the abundance of information provided are simply impressive. His zeal for the subject is apparent, and it has definitely resonated with me. Thank you, author, for sharing your insights and enhancing our lives with this extraordinary article!

Impressed with their dedication to international patient care. https://gabapentin.world/# neurontin cap 300mg price

neurontin canada online: neurontin coupon – neurontin 300 mg tablets

online canadian pharmacy review: canadian international pharmacy – canadian pharmacy meds

The widest range of international brands under one roof. https://internationalpharmacy.pro/# canadian prescription prices

Its such as you read my mind! You seem to grasp a lot approximately this, such as you wrote the e book in it or something. I believe that you just can do with a few p.c. to drive the message home a little bit, however other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

buying prescription drugs in mexico online or mail order pharmacy mexico – reputable mexican pharmacies online

purple pharmacy mexico price list : mexican pharmaceuticals online – purple pharmacy mexico price list

Almanya’nın en iyi medyumu haluk hoca sayesinde sizlerde güven içerisinde çalışmalar yaptırabilirsiniz, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi medyumluk hizmeti sunuyoruz.

buying prescription drugs in mexico online or mail order pharmacy mexico – mexican drugstore online

medication from mexico pharmacy or pharmacy in mexico – buying prescription drugs in mexico

mexican rx online and mexican pharmacy online – best online pharmacies in mexico

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

indianpharmacy com: cheapest online pharmacy india – buy prescription drugs from india

https://canadapharmacy24.pro/# best rated canadian pharmacy

http://www.thebudgetart.com is trusted worldwide canvas wall art prints & handmade canvas paintings online store. Thebudgetart.com offers budget price & high quality artwork, up-to 50 OFF, FREE Shipping USA, AUS, NZ & Worldwide Delivery.

An interesting discussion is price comment. I feel that it is best to write more on this topic, it may not be a taboo subject but typically individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the great work! You know, a lot of people are hunting around for this information, you can aid them greatly.

online shopping pharmacy india: online pharmacy india – indian pharmacy

I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I?ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

https://canadapharmacy24.pro/# canadian pharmacy king

drugs from canada: buying drugs from canada – legitimate canadian pharmacy online

I was curious if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

Whoa! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

http://canadapharmacy24.pro/# canadian drug

reputable indian pharmacies: pharmacy website india – cheapest online pharmacy india

https://stromectol24.pro/# ivermectin 9 mg tablet

http://valtrex.auction/# valtrex 1000 mg price canada

Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

My brother recommended I may like this blog. He was totally right. This put up actually made my day. You cann’t believe just how much time I had spent for this information! Thanks!

https://mobic.icu/# how to buy mobic for sale

how can i get mobic pill: generic mobic for sale – cheap mobic without prescription

minocycline 50 mg otc: ivermectin over the counter – minocycline tablets

http://paxlovid.bid/# paxlovid price

I am typically to running a blog and i really recognize your content. The article has actually peaks my interest. I am going to bookmark your site and hold checking for new information.

where can i buy generic mobic for sale: cheap meloxicam – buy mobic

https://mobic.icu/# buying mobic without rx

Thanks for any other magnificent article. The place else could anybody get that kind of information in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the search for such information.

ivermectin cream 5%: stromectol ireland – buy ivermectin

very good publish, i certainly love this web site, keep on it

http://cialis.foundation/# cheapest cialis

https://mario2id22.topbloghub.com/28586961/the-smart-trick-of-chinese-medicine-chi-that-nobody-is-discussing

https://thomasn901xtn6.newbigblog.com/profile

https://stephen9lmm7.dbblog.net/54553988/not-known-details-about-healthy-massage-virginia-beach

https://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

cheap kamagra buy Kamagra buy kamagra online usa

http://levitra.eus/# Buy Vardenafil online

https://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

https://howardw357cmm6.blogproducer.com/profile

http://www.mybudgetart.com.au is Australia’s Trusted Online Wall Art Canvas Prints Store. We are selling art online since 2008. We offer 2000+ artwork designs, up-to 50 OFF store-wide, FREE Delivery Australia & New Zealand, and World-wide shipping to 50 plus countries.

Sildenafil 100mg price buy viagra here buy Viagra online

https://levitra.eus/# Vardenafil online prescription

Thanks for your posting. One other thing is that if you are advertising your property yourself, one of the difficulties you need to be cognizant of upfront is how to deal with household inspection accounts. As a FSBO seller, the key to successfully transferring your property along with saving money about real estate agent commission rates is knowledge. The more you already know, the easier your property sales effort will be. One area where this is particularly important is inspection reports.

Buy Viagra online cheap Viagra generic over the counter generic sildenafil

http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

https://riverc4j56.articlesblogger.com/45503677/fascination-about-healthy-massage-spa

https://levitra.eus/# Levitra tablet price

https://jimmyl023hhf4.bloggerbags.com/profile

https://clayton1jkhe.win-blog.com/2135079/detailed-notes-on-massage-koreatown-nyc

https://zionp012d.webdesign96.com/23043139/indicators-on-korean-massage-spa-san-diego-you-should-know

https://bookmarkingbay.com/story15787793/everything-about-massage-koreatown-los-angeles

Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

https://walti801zyw0.blog-mall.com/profile

https://fernando67t9v.dgbloggers.com/23045826/an-unbiased-view-of-chinese-medicine-bloating

Buy Tadalafil 10mg Cialis over the counter Tadalafil Tablet

https://monobookmarks.com/story15799412/chinese-medicine-basics-options

https://sociallweb.com/story1170870/korean-massage-near-me-now-open-options

https://felix5xxv0.shoutmyblog.com/22863975/detailed-notes-on-massage-healthy-center

http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

https://garretto4295.azzablog.com/23014102/not-known-details-about-chinese-medicine-cupping

After study a few of the weblog posts on your web site now, and I truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and might be checking again soon. Pls check out my website online as nicely and let me know what you think.

https://guideyoursocial.com/story1157606/the-basic-principles-of-massage-therapy-business-plan-example

https://remington7zd84.activoblog.com/23003337/5-easy-facts-about-chinese-medicine-for-diabetes-described

https://kamagra.icu/# Kamagra tablets

https://garretts0vr7.pointblog.net/the-single-best-strategy-to-use-for-healthy-massage-elmsford-63369402

Fantastic website. Plenty of useful info here. I?m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice practices and we are looking to swap strategies with other folks, why not shoot me an email if interested.

п»їLevitra price п»їLevitra price Generic Levitra 20mg

http://levitra.eus/# Vardenafil price

https://river7a3km.blog-mall.com/23077458/examine-this-report-on-chinese-massage-oil

https://kameron0kl78.blogadvize.com/28649750/chinese-medicine-cooker-an-overview

https://gastonf909vus8.wssblogs.com/profile

https://donovanl889w.total-blog.com/how-korean-massage-techniques-can-save-you-time-stress-and-money-47746034

https://daltonq2324.dsiblogger.com/54895385/the-5-second-trick-for-chinese-medicine-cooling-foods

https://bookmarkforce.com/story15887033/little-known-facts-about-korean-massage-scrub

http://kamagra.icu/# Kamagra Oral Jelly

I like the helpful information you provide for your articles. I will bookmark your blog and test again here frequently. I am quite sure I?ll be informed lots of new stuff right here! Best of luck for the following!

Kamagra 100mg Kamagra tablets Kamagra 100mg price

https://seth1klif.fare-blog.com/23039631/the-ultimate-guide-to-massage-koreatown-los-angeles

https://gregory09517.wikiap.com/364672/chinese_medicine_books_no_further_a_mystery

https://opensocialfactory.com/story14938996/not-known-details-about-chinese-medicine-brain-fog

https://conner3on6k.blogvivi.com/22941469/the-best-side-of-catering-massage

https://jaidene6667.digiblogbox.com/48376071/5-tips-about-chinese-medicine-body-clock-you-can-use-today

http://viagra.eus/# sildenafil online

https://ericl161cwq1.blogadvize.com/profile

https://francisco3dr53.bloggadores.com/22861381/the-best-side-of-chinese-medicine-for-inflammation

https://anderson4dw26.ivasdesign.com/44577013/the-smart-trick-of-chinese-medicine-for-diabetes-that-nobody-is-discussing

https://bookmarkhard.com/story15837056/examine-this-report-on-chinese-medicine-for-depression-and-anxiety

https://devine45hf.blogsvila.com/22969926/indicators-on-korean-massage-atlanta-you-should-know

Hello I am so grateful I found your weblog, I really found you by error, while I was researching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great job.

https://andre7jw75.blogripley.com/23109530/the-2-minute-rule-for-chinese-medicine-cooker

I think that is among the so much important information for me. And i’m glad studying your article. But should observation on few normal things, The web site taste is great, the articles is really excellent : D. Just right task, cheers

Cheap generic Viagra order viagra Viagra tablet online

https://kamagra.icu/# buy kamagra online usa

I loved up to you will receive carried out right here. The cartoon is attractive, your authored material stylish. nevertheless, you command get got an impatience over that you would like be delivering the following. in poor health surely come further beforehand again since precisely the same just about a lot frequently inside case you protect this hike.

https://trevorc456k.luwebs.com/23054474/5-easy-facts-about-korean-massage-bed-described

https://jasper68z1z.blogunok.com/23067132/the-business-trip-management-software-diaries

indianpharmacy com: reputable indian pharmacies – mail order pharmacy india indiapharmacy.pro

https://rowan7cc2d.blogerus.com/45295426/a-secret-weapon-for-chinese-medicine-for-depression-and-anxiety

https://josuek7899.bloggazzo.com/22861299/5-tips-about-chinese-medicine-breakfast-you-can-use-today

Hey there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

http://mexicanpharmacy.company/# mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

onlinecanadianpharmacy: canadian pharmacy 24h com safe – canadian pharmacy world reviews canadapharmacy.guru

Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring? I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

https://cesarv1863.mybloglicious.com/43993421/the-ultimate-guide-to-chinese-medicine-body-map

https://codyz45ht.qodsblog.com/22923023/a-secret-weapon-for-korean-massage-chair-brands

https://davidd579uuv0.pennywiki.com/user

https://cody96318.digiblogbox.com/48455323/getting-my-chinese-medicine-brain-fog-to-work

top 10 online pharmacy in india: india pharmacy mail order – cheapest online pharmacy india indiapharmacy.pro

reliable canadian pharmacy: best canadian pharmacy online – canada ed drugs canadapharmacy.guru

http://mexicanpharmacy.company/# mexico drug stores pharmacies mexicanpharmacy.company

Yet another thing I would like to say is that in lieu of trying to suit all your online degree training on days of the week that you conclude work (considering that people are tired when they return), try to receive most of your classes on the saturdays and sundays and only one or two courses in weekdays, even if it means a little time away from your weekend break. This is fantastic because on the weekends, you will be far more rested as well as concentrated upon school work. Thx for the different points I have discovered from your blog.

https://indiapharmacy.pro/# Online medicine home delivery indiapharmacy.pro

canadian pharmacy 365: global pharmacy canada – reputable canadian online pharmacy canadapharmacy.guru

https://marco2rtrn.bloginwi.com/56298943/fascination-about-korean-massage-near-19002

https://mexicanpharmacy.company/# pharmacies in mexico that ship to usa mexicanpharmacy.company

mexico drug stores pharmacies: mexican online pharmacies prescription drugs – mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

mexico pharmacies prescription drugs: best online pharmacies in mexico – mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company

https://canadapharmacy.guru/# recommended canadian pharmacies canadapharmacy.guru

https://mexicanpharmacy.company/# purple pharmacy mexico price list mexicanpharmacy.company

Nice post. I study one thing more difficult on different blogs everyday. It can always be stimulating to learn content material from different writers and observe just a little something from their store. I?d choose to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you with a hyperlink in your web blog. Thanks for sharing.

I have realized that online degree is getting common because attaining your degree online has turned into a popular solution for many people. A lot of people have never had an opportunity to attend an established college or university nonetheless seek the increased earning possibilities and career advancement that a Bachelor Degree gives. Still other individuals might have a degree in one field but want to pursue some thing they already have an interest in.

Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

buying prescription drugs in mexico: mexican border pharmacies shipping to usa – mexican rx online mexicanpharmacy.company

indian pharmacy paypal: best online pharmacy india – mail order pharmacy india indiapharmacy.pro

http://mexicanpharmacy.company/# medication from mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

canadian compounding pharmacy: canadian pharmacy in canada – canadian pharmacy 1 internet online drugstore canadapharmacy.guru

https://martin3ooli.blogspothub.com/22842327/korean-massage-beds-ceragem-can-be-fun-for-anyone

https://charliec7888.blognody.com/22874143/the-2-minute-rule-for-chinese-medicine-breakfast

https://claytons1222.blogthisbiz.com/28374859/5-simple-techniques-for-chinese-medicine-body-map

http://canadapharmacy.guru/# canadian pharmacy mall canadapharmacy.guru

I believe that avoiding processed foods is a first step to lose weight. They can taste beneficial, but prepared foods contain very little nutritional value, making you take more just to have enough strength to get throughout the day. If you are constantly taking in these foods, switching to whole grains and other complex carbohydrates will let you have more power while having less. Great blog post.

http://indiapharmacy.pro/# pharmacy website india indiapharmacy.pro

top 10 pharmacies in india: mail order pharmacy india – Online medicine order indiapharmacy.pro

п»їlegitimate online pharmacies india: Online medicine order – indian pharmacies safe indiapharmacy.pro

https://indiapharmacy.pro/# reputable indian pharmacies indiapharmacy.pro

https://emilianoi8259.idblogz.com/23079129/a-simple-key-for-chinese-medicine-basics-unveiled

https://stephen04670.bloggerchest.com/22835673/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-thailand-massage-bangkok

https://indiapharmacy.pro/# buy medicines online in india indiapharmacy.pro

This actually answered my drawback, thanks!

canadian pharmacies online: real canadian pharmacy – canadian pharmacy canadapharmacy.guru

https://troyr3815.techionblog.com/23023418/5-essential-elements-for-chinese-medicine-bloating

https://zander80c2d.bluxeblog.com/54423413/the-basic-principles-of-chinese-medicine-books

https://reidc456n.therainblog.com/22792431/an-unbiased-view-of-korean-massage-spa-nyc

mexico drug stores pharmacies: medication from mexico pharmacy – mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

http://indiapharmacy.pro/# best india pharmacy indiapharmacy.pro

http://mexicanpharmacy.company/# mexican drugstore online mexicanpharmacy.company

legitimate canadian pharmacy online: certified canadian pharmacy – the canadian pharmacy canadapharmacy.guru

I?ve read several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a excellent informative web site.

http://canadapharmacy.guru/# canadian pharmacy phone number canadapharmacy.guru

indian pharmacy paypal: top 10 pharmacies in india – online shopping pharmacy india indiapharmacy.pro

canadian pharmacies online: onlinecanadianpharmacy 24 – onlinepharmaciescanada com canadapharmacy.guru

Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

https://indiapharmacy.pro/# india pharmacy mail order indiapharmacy.pro

bookdecorfactory.com is a Global Trusted Online Fake Books Decor Store. We sell high quality budget price fake books decoration, Faux Books Decor. We offer FREE shipping across US, UK, AUS, NZ, Russia, Europe, Asia and deliver 100+ countries. Our delivery takes around 12 to 20 Days. We started our online business journey in Sydney, Australia and have been selling all sorts of home decor and art styles since 2008.

http://indiapharmacy.pro/# top 10 online pharmacy in india indiapharmacy.pro

п»їbest mexican online pharmacies: buying prescription drugs in mexico – reputable mexican pharmacies online mexicanpharmacy.company

http://canadapharmacy.guru/# canadianpharmacyworld com canadapharmacy.guru

get propecia price: cost cheap propecia without insurance – buy generic propecia pill

https://expressbookmark.com/story15839533/a-secret-weapon-for-thailand-massage-types

https://borisl912cay7.newsbloger.com/profile

https://zanem9887.wikissl.com/363402/the_greatest_guide_to_chinese_medicine_clinic

http://prednisone.digital/# medicine prednisone 10mg

Thanks for your blog post. Some tips i would like to bring up is that laptop or computer memory must be purchased in case your computer still cannot cope with that which you do along with it. One can set up two RAM memory boards of 1GB each, for instance, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should make sure the maker’s documentation for the PC to ensure what type of memory is essential.

rexall pharmacy amoxicillin 500mg: amoxicillin 30 capsules price – amoxicillin for sale online

https://propecia.sbs/# cost of propecia pills

https://augusty4556.bloguetechno.com/top-latest-five-chinese-medicine-course-urban-news-58071332

https://listfav.com/story16965462/5-simple-techniques-for-thailand-massage-bangkok

generic propecia online: propecia generics – buy generic propecia no prescription

order generic propecia pill: generic propecia – cost of generic propecia

http://doxycycline.sbs/# buy doxycycline for dogs

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could definitely be one of the greatest in its niche. Amazing blog!

buying generic propecia: buying propecia tablets – buying cheap propecia without prescription

п»їclomid: how can i get cheap clomid online – where buy clomid without insurance

http://amoxil.world/# purchase amoxicillin online

It?s actually a nice and useful piece of info. I?m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

where can i buy amoxicillin over the counter uk: amoxicillin canada price – amoxicillin medicine over the counter

http://doxycycline.sbs/# odering doxycycline

Абузоустойчивый VPS

Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

amoxicillin 750 mg price: buy amoxicillin online mexico – amoxicillin generic brand

http://doxycycline.sbs/# doxycycline 100mg online

Thanks for your tips about this blog. One particular thing I would choose to say is the fact purchasing consumer electronics items in the Internet is not something new. In reality, in the past 10 years alone, the market for online electronic devices has grown considerably. Today, you will find practically almost any electronic device and gizmo on the Internet, ranging from cameras in addition to camcorders to computer elements and video gaming consoles.

doxycycline 150 mg: odering doxycycline – doxycycline

https://clomid.sbs/# order generic clomid no prescription

where can you buy amoxicillin over the counter: amoxicillin price without insurance – buy amoxicillin 500mg

https://amoxil.world/# amoxicillin 500mg price

Would you be taken with exchanging hyperlinks?

https://canadapharm.top/# canadian pharmacy

https://withoutprescription.guru/# ed meds online without doctor prescription

top 10 online pharmacy in india: online shopping pharmacy india – online pharmacy india

https://indiapharm.guru/# indian pharmacy paypal

buying prescription drugs in mexico: buying prescription drugs in mexico online – mexican border pharmacies shipping to usa

http://edpills.icu/# best medication for ed

india pharmacy: india pharmacy – pharmacy website india

https://indiapharm.guru/# indian pharmacies safe

onlinecanadianpharmacy: Buy Medicines Safely – canadian pharmacy

http://153.126.169.73/question2answer/index.php?qa=user&qa_1=minevision4

https://canadapharm.top/# northwest canadian pharmacy

mexico drug stores pharmacies: best online pharmacies in mexico – buying prescription drugs in mexico online

Thanks for enabling me to gain new thoughts about computers. I also have belief that certain of the best ways to keep your laptop in leading condition is a hard plastic material case, and also shell, which fits over the top of one’s computer. These kinds of protective gear are generally model specific since they are made to fit perfectly within the natural outer shell. You can buy them directly from owner, or from third party sources if they are for your notebook computer, however only a few laptop may have a shell on the market. Once again, thanks for your guidelines.

п»їbest mexican online pharmacies: mexico pharmacies prescription drugs – buying prescription drugs in mexico online

http://edpills.icu/# best ed pills at gnc

how to get clomid for sale: cheap clomid no prescription – how to buy cheap clomid tablets

I have taken notice that in digital cameras, specialized detectors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. The sensors connected with some video cameras change in in the area of contrast, while others employ a beam of infra-red (IR) light, specially in low lumination. Higher standards cameras at times use a blend of both devices and will often have Face Priority AF where the dslr camera can ‘See’ your face while keeping your focus only on that. Many thanks for sharing your thinking on this weblog.

https://medium.com/@dodson_car84640/бесплатный-выделенный-сервер-ubuntu-linux-с-интеграцией-ssl-0e228f5b2ca7

VPS SERVER

Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с

Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

best non prescription ed pills: prescription drugs – real viagra without a doctor prescription

https://withoutprescription.guru/# non prescription ed pills

buy prescription drugs online legally: real viagra without a doctor prescription usa – buy prescription drugs online

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

amoxicillin discount coupon: how much is amoxicillin prescription – cost of amoxicillin

sildenafil 100 mg tablets coupon generic viagra sildenafil 100mg sildenafil 50 mg coupon

buy kamagra online usa: super kamagra – Kamagra 100mg price

win79

https://disqus.com/by/rosefat9/about/

http://sildenafil.win/# sildenafil 36

Cheap Levitra online buy Levitra over the counter Levitra online USA fast

https://www.google.ki/url?q=http://www.linkagogo.com/go/To?url=116142871

I feel that is among the most significant info for me. And i am satisfied studying your article. However want to commentary on some common things, The web site style is great, the articles is in point of fact great : D. Just right activity, cheers

http://kamagra.team/# cheap kamagra

Kamagra tablets: sildenafil oral jelly 100mg kamagra – Kamagra 100mg

100mg sildenafil price: generic sildenafil online uk – sildenafil pills

http://levitra.icu/# Vardenafil price

One other issue is that if you are in a problem where you do not have a co-signer then you may really need to try to make use of all of your educational funding options. You will discover many grants and other grants that will supply you with finances that can help with classes expenses. Thanks for the post.

https://www.pearltrees.com/mapcarp3/item553238046

Kamagra 100mg price Kamagra 100mg cheap kamagra

Kamagra tablets: super kamagra – Kamagra tablets

https://levitra.icu/# Buy Levitra 20mg online

VPS SERVER

Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с

Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

Kamagra tablets Kamagra Oral Jelly buy Kamagra

http://tty28.net/home.php?mod=space&uid=15350

Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

tadalafil 20 mg mexico: tadalafil online australia – where can i get tadalafil

http://kamagra.team/# buy Kamagra

Would you be considering exchanging links?

Generic Levitra 20mg: Generic Levitra 20mg – п»їLevitra price

https://kamagra.team/# Kamagra 100mg price

what is the best ed pill ed drugs buy erection pills

zithromax online paypal: zithromax z-pak – zithromax capsules

I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

https://lisinopril.auction/# zestril 5mg

zithromax online paypal buy zithromax canada purchase zithromax online

doxycycline 50 mg india: Buy doxycycline 100mg – buy doxycycline without rx

cipro pharmacy: buy ciprofloxacin over the counter – ciprofloxacin 500 mg tablet price

http://ciprofloxacin.men/# where can i buy cipro online

where can you buy amoxicillin over the counter purchase amoxicillin online amoxicillin online pharmacy

doxycycline prescription: Doxycycline 100mg buy online – doxycycline 75 mg

SightCare is a powerful formula that supports healthy eyes the natural way. It is specifically designed for both men and women who are suffering from poor eyesight.

http://ciprofloxacin.men/# cipro

lisinopril 80 mg tablet prescription for lisinopril lisinopril 40 mg on line

lisinopril pills: buy lisinopril online – zestril brand

antibiotics cipro: buy ciprofloxacin online – buy cipro online canada

Thanks for the recommendations on credit repair on this particular web-site. The thing I would advice people would be to give up this mentality that they may buy right now and pay back later. As being a society most people tend to make this happen for many issues. This includes trips, furniture, as well as items we wish. However, you have to separate a person’s wants from all the needs. When you are working to improve your credit score you have to make some sacrifices. For example you are able to shop online to economize or you can turn to second hand stores instead of costly department stores with regard to clothing.

http://lisinopril.auction/# lisinopril 5 mg india price

prinivil online prescription for lisinopril lisinopril tablet

cipro: Ciprofloxacin online prescription – cipro for sale

Fantastic web site. Plenty of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

otc lisinopril: cost of lisinopril 2.5 mg – lisinopril 40 mg discount

http://azithromycin.bar/# zithromax 500 mg lowest price online

lisinopril 40 mg brand name in india prescription for lisinopril 50mg lisinopril

buying doxycycline uk: buy doxycycline over the counter – doxycycline tablets canada

http://ciprofloxacin.men/# buy cipro cheap

meds online without doctor prescription: Mail order pharmacy – mail order drugs without a prescription

http://canadiandrugs.store/# canadian online pharmacy

buy prescription drugs from india: mail order pharmacy india – top online pharmacy india

Fantastic web site. A lot of useful information here. I?m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

world pharmacy india india online pharmacy buy medicines online in india

buying prescription drugs in mexico: top mail order pharmacy from Mexico – mexican pharmaceuticals online

https://indiapharmacy.site/# Online medicine home delivery

pharmacies in canada that ship to the us: certified canadian pharmacy – legitimate canadian pharmacy online

pharmacy without dr prescriptions: buy drugs online safely – prescription prices comparison

paxlovid india: Buy Paxlovid privately – Paxlovid buy online

https://clomid.club/# where to buy generic clomid prices

Thank you for the auspicious writeup. It actually was once a amusement account it. Look complex to more brought agreeable from you! However, how can we keep in touch?

can you buy generic clomid without insurance: Buy Clomid Online Without Prescription – order generic clomid

Boostaro is a natural health formula for men that aims to improve health.

https://claritin.icu/# ventolin 100 mcg

GlucoTrust 75% off for sale. GlucoTrust is a dietary supplement that has been designed to support healthy blood sugar levels and promote weight loss in a natural way.

EndoPeak is a natural energy-boosting formula designed to improve men’s stamina, energy levels, and overall health.

Quietum Plus is a 100% natural supplement designed to address ear ringing and other hearing issues. This formula uses only the best in class and natural ingredients to achieve desired results.

Introducing Claritox Pro, a natural supplement designed to help you maintain your balance and prevent dizziness.

PuraVive is a natural supplement that supports weight loss naturally. The supplement is created using the secrets of weight loss straight from Hollywood.

SightCare is a powerful formula that supports healthy eyes the natural way. It is specifically designed for both men and women who are suffering from poor eyesight.

wellbutrin cost uk: buy wellbutrin – wellbutrin pill

Buy neurodrine memory supplement (Official). The simplest way to maintain a steel trap memory

https://wellbutrin.rest/# wellbutrin without prescription

Paxlovid buy online http://paxlovid.club/# paxlovid india

From my examination, shopping for gadgets online can for sure be expensive, however there are some how-to’s that you can use to obtain the best deals. There are generally ways to come across discount promotions that could help to make one to have the best electronics products at the smallest prices. Good blog post.

http://www.spotnewstrend.com is a trusted latest USA News and global news provider. Spotnewstrend.com website provides latest insights to new trends and worldwide events. So keep visiting our website for USA News, World News, Financial News, Business News, Entertainment News, Celebrity News, Sport News, NBA News, NFL News, Health News, Nature News, Technology News, Travel News.

neurontin 200 mg price: gabapentin best price – gabapentin 300

https://wellbutrin.rest/# cheap brand name wellbutrin

Buy ProDentim Official Website with 50% off Free Fast Shipping

how can i get generic clomid without dr prescription: Buy Clomid Online – buying generic clomid price

Thanks for this glorious article. One other thing is that a lot of digital cameras come equipped with a new zoom lens that enables more or less of that scene for being included by simply ‘zooming’ in and out. These kind of changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length are usually reflected inside the viewfinder and on significant display screen at the back of the particular camera.

http://paxlovid.club/# buy paxlovid online

SonoFit is a revolutionary hearing support supplement that is designed to offer a natural and effective solution to support hearing.

TonicGreens is a revolutionary product that can transform your health and strengthen your immune system!

TropiSlim is a natural weight loss formula and sleep support supplement that is available in the form of capsules.

can i buy clomid without insurance: Buy Clomid Online – can you get generic clomid online

http://paxlovid.club/# paxlovid pharmacy

Your site doesn’t display correctly on my apple iphone – you might wanna try and repair that

I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

miglior sito per comprare viagra online: sildenafil prezzo – viagra pfizer 25mg prezzo

acquisto farmaci con ricetta: Farmacie a roma che vendono cialis senza ricetta – acquistare farmaci senza ricetta

https://farmaciait.pro/# farmacia online miglior prezzo

farmacia online: Farmacie a milano che vendono cialis senza ricetta – farmacie on line spedizione gratuita

farmacia online migliore Farmacie a milano che vendono cialis senza ricetta farmacie online affidabili

MenoRescue™ is a women’s health dietary supplement formulated to assist them in overcoming menopausal symptoms.

GlucoBerry is a unique supplement that offers an easy and effective way to support balanced blood sugar levels.

BioFit is a natural supplement that balances good gut bacteria, essential for weight loss and overall health.

acquisto farmaci con ricetta: kamagra – top farmacia online

acquistare farmaci senza ricetta: cialis prezzo – farmacie online autorizzate elenco

dove acquistare viagra in modo sicuro: sildenafil 100mg prezzo – pillole per erezione in farmacia senza ricetta

farmacie online autorizzate elenco: dove acquistare cialis online sicuro – farmaci senza ricetta elenco

Tiêu đề: “B52 Club – Trải nghiệm Game Đánh Bài Trực Tuyến Tuyệt Vời”

B52 Club là một cổng game phổ biến trong cộng đồng trực tuyến, đưa người chơi vào thế giới hấp dẫn với nhiều yếu tố quan trọng đã giúp trò chơi trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo người tham gia.

1. Bảo mật và An toàn

B52 Club đặt sự bảo mật và an toàn lên hàng đầu. Trang web đảm bảo bảo vệ thông tin người dùng, tiền tệ và dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Chứng chỉ SSL đảm bảo việc mã hóa thông tin, cùng với việc được cấp phép bởi các tổ chức uy tín, tạo nên một môi trường chơi game đáng tin cậy.

2. Đa dạng về Trò chơi

B52 Play nổi tiếng với sự đa dạng trong danh mục trò chơi. Người chơi có thể thưởng thức nhiều trò chơi đánh bài phổ biến như baccarat, blackjack, poker, và nhiều trò chơi đánh bài cá nhân khác. Điều này tạo ra sự đa dạng và hứng thú cho mọi người chơi.

3. Hỗ trợ Khách hàng Chuyên Nghiệp

B52 Club tự hào với đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả. Người chơi có thể liên hệ thông qua các kênh như chat trực tuyến, email, điện thoại, hoặc mạng xã hội. Vấn đề kỹ thuật, tài khoản hay bất kỳ thắc mắc nào đều được giải quyết nhanh chóng.

4. Phương Thức Thanh Toán An Toàn

B52 Club cung cấp nhiều phương thức thanh toán để đảm bảo người chơi có thể dễ dàng nạp và rút tiền một cách an toàn và thuận tiện. Quy trình thanh toán được thiết kế để mang lại trải nghiệm đơn giản và hiệu quả cho người chơi.

5. Chính Sách Thưởng và Ưu Đãi Hấp Dẫn

Khi đánh giá một cổng game B52, chính sách thưởng và ưu đãi luôn được chú ý. B52 Club không chỉ mang đến những chính sách thưởng hấp dẫn mà còn cam kết đối xử công bằng và minh bạch đối với người chơi. Điều này giúp thu hút và giữ chân người chơi trên thương trường game đánh bài trực tuyến.

Hướng Dẫn Tải và Cài Đặt

Để tham gia vào B52 Club, người chơi có thể tải file APK cho hệ điều hành Android hoặc iOS theo hướng dẫn chi tiết trên trang web. Quy trình đơn giản và thuận tiện giúp người chơi nhanh chóng trải nghiệm trò chơi.

Với những ưu điểm vượt trội như vậy, B52 Club không chỉ là nơi giải trí tuyệt vời mà còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích thách thức và may mắn.

https://sildenafilit.bid/# pillole per erezione in farmacia senza ricetta

farmacia online senza ricetta: farmacia online più conveniente – acquisto farmaci con ricetta

farmacia online kamagra oral jelly farmacie on line spedizione gratuita

farmacia online migliore: farmacia online migliore – comprare farmaci online all’estero

This is the appropriate weblog for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its nearly onerous to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, just great!

farmacie online autorizzate elenco: avanafil – farmacie online affidabili

viagra subito: sildenafil prezzo – viagra generico recensioni

migliori farmacie online 2023: farmacie online affidabili – farmacia online miglior prezzo

Amiclear is a blood sugar support formula that’s perfect for men and women in their 30s, 40s, 50s, and even 70s.

farmacia online: kamagra gold – farmacia online miglior prezzo

F*ckin? tremendous things here. I?m very satisfied to see your post. Thanks a lot and i am taking a look ahead to contact you. Will you kindly drop me a mail?

http://kamagrait.club/# farmacia online piГ№ conveniente

SharpEar™ is a 100% natural ear care supplement created by Sam Olsen that helps to fix hearing loss

farmacie online sicure: Tadalafil prezzo – farmacia online migliore

acquisto farmaci con ricetta Farmacie che vendono Cialis senza ricetta farmacie online autorizzate elenco

Thanks for your useful article. One other problem is that mesothelioma cancer is generally brought on by the breathing of dust from asbestos, which is a positivelly dangerous material. It truly is commonly seen among staff in the structure industry that have long contact with asbestos. It is caused by living in asbestos insulated buildings for some time of time, Your age plays a huge role, and some consumers are more vulnerable towards the risk compared to others.

farmacie on line spedizione gratuita: comprare avanafil senza ricetta – acquisto farmaci con ricetta

acquistare farmaci senza ricetta: Cialis senza ricetta – farmacia online migliore

farmacia online migliore: farmacia online migliore – п»їfarmacia online migliore

comprare farmaci online con ricetta: kamagra oral jelly – farmacia online migliore

farmacia online più conveniente: avanafil spedra – farmacie online autorizzate elenco

ortexi is a 360° hearing support designed for men and women who have experienced hearing loss at some point in their lives.

Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

farmacie online autorizzate elenco: avanafil – farmacia online

farmacie online affidabili avanafil prezzo in farmacia farmacia online miglior prezzo

https://farmaciait.pro/# farmacie online sicure

comprare farmaci online con ricetta: Tadalafil generico – farmacie online sicure

farmacie online affidabili: farmacia online migliore – farmacia online più conveniente

farmacia online senza ricetta: farmacia online spedizione gratuita – farmacia online migliore

п»їfarmacia online migliore: avanafil prezzo – farmacia online migliore

farmacie online affidabili: avanafil generico – farmacia online miglior prezzo

farmacia online senza ricetta: kamagra gold – comprare farmaci online con ricetta

farmacia online senza ricetta: avanafil generico prezzo – comprare farmaci online all’estero

http://farmaciait.pro/# п»їfarmacia online migliore

farmacia online: kamagra oral jelly – top farmacia online

https://b52.name

acquisto farmaci con ricetta: Farmacie a milano che vendono cialis senza ricetta – farmaci senza ricetta elenco

top farmacia online: cialis prezzo – farmacie online affidabili

Thanks a lot for sharing this with all folks you actually realize what you are speaking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =). We could have a hyperlink trade arrangement between us!

farmacie online sicure: kamagra gold – farmacia online

comprare farmaci online con ricetta farmacie online autorizzate elenco farmacia online piГ№ conveniente

farmacie online autorizzate elenco: farmacia online – farmacia online senza ricetta

top farmacia online: kamagra gel – comprare farmaci online con ricetta

farmacie online autorizzate elenco: kamagra gel – farmacia online migliore

https://kamagrait.club/# farmacia online migliore

comprare farmaci online all’estero: kamagra gel prezzo – farmacia online migliore

All of the above while enjoying spinning your favorite SLOT MACHINES right from SLOTOMANIA. The PowerUP Roulette live casino game show is a highly anticipated take on the classic Roulette game, with up to five PowerUP bonus rounds providing additional chances to win. While Slotomania collects personal information in order to set up your account, this is kept private, and never sold on or disclosed to third parties. Slotomania may use your information to keep you informed about updates and special promotions to improve your gaming experience, but you may opt out of these communications whenever you wish. When it comes to playing via a social network, Slotomania only operates on the most prominent and trustworthy sites, such as Facebook and Twitter.

https://andyjxfv000002.liberty-blog.com/23211343/jackpot-casino-free-spins

Many magic items need to be donned by a character who wants to employ them or benefit from their abilities. It’s possible for a creature with a humanoid-shaped body to wear as many as 15 magic items at the same time. However, each of those items must be worn on (or over) a particular part of the body, known as a “slot.” Pragmatic Play has been a leading multi-product content provider in the iGaming industry since 2015. Its portfolio includes casino table games and live dealer titles, as well as the in-house slots games that we’ll talk about on this page. The company’s Enhance gaming solution also offers operators the chance to use an in-game promotional tool to improve the playing experience. Pragmatic Play has a lot of expertise in Bingo and casino table games, but it also offers an excellent range of modern slot games to its customers. With great aesthetics throughout and an impressive selection of bonus features, Pragmatic slots score highly among players.

https://tadalafilo.pro/# farmacia online barata

https://kamagraes.site/# farmacia online madrid

https://tadalafilo.pro/# farmacia 24h

https://kamagraes.site/# farmacia online

Your enthusiasm for the subject matter shines through in every word of this article. It’s infectious! Your dedication to delivering valuable insights is greatly appreciated, and I’m looking forward to more of your captivating content. Keep up the excellent work!

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve made in this article. Your depth of knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable layer to the discussion. This is a must-read for anyone interested in this topic.

venta de viagra a domicilio: sildenafilo cinfa 25 mg precio – viagra para mujeres

https://farmacia.best/# farmacia online envÃo gratis

farmacias baratas online envГo gratis comprar cialis online seguro п»їfarmacia online

http://kamagraes.site/# farmacia online envÃo gratis

https://farmacia.best/# farmacia online internacional

http://www.bestartdeals.com.au is Australia’s Trusted Online Canvas Prints Art Gallery. We offer 100 percent high quality budget wall art prints online since 2009. Get 30-70 percent OFF store wide sale, Prints starts $20, FREE Delivery Australia, NZ, USA. We do Worldwide Shipping across 50+ Countries.

https://farmacia.best/# п»їfarmacia online

https://kamagraes.site/# farmacias online seguras en españa

farmacia online 24 horas: precio cialis en farmacia con receta – farmacias baratas online envГo gratis

https://sildenafilo.store/# se puede comprar sildenafil sin receta

http://farmacia.best/# farmacias online seguras en españa

https://sildenafilo.store/# comprar viagra en españa amazon

viagra online rГЎpida viagra precio sildenafilo 100mg sin receta

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

I can’t help but be impressed by the way you break down complex concepts into easy-to-digest information. Your writing style is not only informative but also engaging, which makes the learning experience enjoyable and memorable. It’s evident that you have a passion for sharing your knowledge, and I’m grateful for that.

Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

https://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras en españa

https://vardenafilo.icu/# farmacia barata

I have observed that in the world the present moment, video games are definitely the latest rage with kids of all ages. Many times it may be not possible to drag your kids away from the activities. If you want the very best of both worlds, there are numerous educational video games for kids. Thanks for your post.

farmacias baratas online envГo gratis: farmacia online envio gratis valencia – farmacia online envГo gratis

farmacia online internacional comprar kamagra farmacia envГos internacionales

http://vardenafilo.icu/# farmacia envÃos internacionales

https://farmacia.best/# farmacia online envÃo gratis

https://vardenafilo.icu/# farmacia online 24 horas

This article resonated with me on a personal level. Your ability to connect with your audience emotionally is commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

I’d like to express my heartfelt appreciation for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a great deal of thought into this, and your ability to articulate complex ideas in such a clear and comprehensible manner is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the process of learning so enjoyable.

Your unique approach to addressing challenging subjects is like a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a pure joy to read. Your blog has now become my go-to source for insightful content.

http://sildenafilo.store/# sildenafilo cinfa 25 mg precio

sildenafilo cinfa 25 mg precio: comprar viagra – se puede comprar viagra sin receta

Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Excellent job!

http://sildenafilo.store/# sildenafilo precio farmacia

https://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg sin receta

https://sildenafilo.store/# venta de viagra a domicilio

farmacia 24h farmacia online envio gratis valencia farmacia online madrid

https://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg precio españa

http://tadalafilo.pro/# farmacias online baratas

farmacia 24h: comprar kamagra – farmacias online seguras en espaГ±a

https://vardenafilo.icu/# farmacia online

https://sildenafilo.store/# sildenafilo 100mg farmacia

http://vardenafilo.icu/# farmacias online baratas

http://farmacia.best/# farmacia 24h

farmacias online baratas: kamagra jelly – farmacia online envГo gratis

farmacias baratas online envГo gratis Levitra 20 mg precio farmacias online seguras en espaГ±a

http://sildenafilo.store/# sildenafilo cinfa 100 mg precio farmacia

https://kamagraes.site/# farmacia 24h

https://farmacia.best/# farmacias online baratas

https://farmacia.best/# farmacia online

https://kamagraes.site/# farmacia online 24 horas

https://kamagraes.site/# farmacia envÃos internacionales

farmacia 24h: farmacia online envio gratis murcia – farmacias baratas online envГo gratis

http://vardenafilo.icu/# farmacias online seguras

farmacia online 24 horas Cialis generico farmacias online seguras

http://farmacia.best/# farmacia envÃos internacionales

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

https://tadalafilo.pro/# farmacia envÃos internacionales

http://farmacia.best/# farmacia 24h

farmacia online envГo gratis: comprar kamagra – farmacias online seguras

http://kamagraes.site/# farmacia online envÃo gratis

http://vardenafilo.icu/# farmacia online 24 horas

http://tadalafilo.pro/# farmacia online envГo gratis

https://kamagraes.site/# farmacias online baratas

comprar sildenafilo cinfa 100 mg espaГ±a comprar viagra contrareembolso 48 horas sildenafilo cinfa 100 mg precio farmacia

http://vardenafilo.icu/# farmacia online

This article resonated with me on a personal level. Your ability to connect with your audience emotionally is commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s infectious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

I’ve found a treasure trove of knowledge in your blog. Your dedication to providing trustworthy information is something to admire. Each visit leaves me more enlightened, and I appreciate your consistent reliability.

https://farmacia.best/# farmacia online

sildenafilo 50 mg comprar online: viagra precio – farmacia gibraltar online viagra

http://vardenafilo.icu/# farmacia barata

One other issue issue is that video games are typically serious as the name indicated with the major focus on studying rather than fun. Although, we have an entertainment feature to keep the kids engaged, every single game is frequently designed to work on a specific experience or program, such as math or technology. Thanks for your post.

https://vardenafilo.icu/# farmacia online 24 horas

http://vardenafilo.icu/# farmacia online barata

https://kamagraes.site/# farmacia online envÃo gratis

farmacia online 24 horas kamagra gel farmacia barata

http://farmacia.best/# farmacia online internacional

farmacia online internacional: tadalafilo – farmacias online seguras en espaГ±a

http://farmacia.best/# farmacia online envÃo gratis

Your writing style effortlessly draws me in, and I find it difficult to stop reading until I reach the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is a true gift. Thank you for sharing your expertise!

https://cialissansordonnance.pro/# pharmacie ouverte 24/24

I wish to express my deep gratitude for this enlightening article. Your distinct perspective and meticulously researched content bring fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested a significant amount of thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable manner is truly praiseworthy. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process so enjoyable.

very nice publish, i actually love this website, keep on it

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

http://pharmacieenligne.guru/# pharmacie ouverte

acheter medicament a l etranger sans ordonnance: Pharmacie en ligne sans ordonnance – pharmacie ouverte 24/24

http://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne sans ordonnance

farmacia online internacional: comprar cialis online sin receta – п»їfarmacia online

https://levitrafr.life/# Acheter médicaments sans ordonnance sur internet

Pharmacie en ligne France Pharmacies en ligne certifiees Pharmacies en ligne certifiГ©es

http://viagrasansordonnance.store/# Prix du Viagra en pharmacie en France

Pharmacie en ligne livraison gratuite: pharmacie en ligne sans ordonnance – Pharmacie en ligne fiable

http://pharmacieenligne.guru/# Pharmacies en ligne certifiées

http://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne livraison rapide

farmacias online seguras en espaГ±a: farmacia online barata – farmacia barata

https://levitrafr.life/# acheter medicament a l etranger sans ordonnance

Pharmacies en ligne certifiГ©es Pharmacie en ligne fiable Pharmacies en ligne certifiГ©es

https://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne livraison 24h

http://levitrafr.life/# Acheter médicaments sans ordonnance sur internet

Viagra gГ©nГ©rique sans ordonnance en pharmacie: Acheter du Viagra sans ordonnance – Viagra sans ordonnance 24h suisse

https://viagrasansordonnance.store/# Sildénafil 100mg pharmacie en ligne

farmacias online baratas: kamagra – farmacias online seguras en espaГ±a

https://kamagrafr.icu/# acheter médicaments à l’étranger

Your web site won’t display correctly on my iphone 3gs – you may wanna try and repair that

https://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne France

http://cialissansordonnance.pro/# Pharmacie en ligne sans ordonnance

Pharmacie en ligne livraison gratuite kamagra 100mg prix Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet

whoah this weblog is fantastic i love studying your articles. Stay up the great work! You already know, many people are looking around for this info, you can help them greatly.

https://cialissansordonnance.pro/# acheter médicaments à l’étranger

https://kamagrafr.icu/# acheter medicament a l etranger sans ordonnance

In a world where trustworthy information is more important than ever, your commitment to research and providing reliable content is truly commendable. Your dedication to accuracy and transparency is evident in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online world.

pharmacie ouverte: tadalafil – acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger

Your unique approach to tackling challenging subjects is a breath of fresh air. Your articles stand out with their clarity and grace, making them a joy to read. Your blog is now my go-to for insightful content.

In a world where trustworthy information is more crucial than ever, your dedication to research and the provision of reliable content is truly commendable. Your commitment to accuracy and transparency shines through in every post. Thank you for being a beacon of reliability in the online realm.

farmacia online barata: farmacias baratas online envio gratis – farmacias baratas online envГo gratis

http://levitrafr.life/# Pharmacie en ligne sans ordonnance

Howdy! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!

http://cialissansordonnance.pro/# pharmacie ouverte 24/24

http://kamagrafr.icu/# acheter medicament a l etranger sans ordonnance

Pharmacies en ligne certifiГ©es cialis Pharmacie en ligne livraison rapide

https://kamagrafr.icu/# Pharmacie en ligne livraison rapide

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

http://viagrakaufen.store/# Billig Viagra bestellen ohne Rezept

Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

online apotheke versandkostenfrei cialis preise gГјnstige online apotheke

https://cialiskaufen.pro/# online apotheke preisvergleich

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

http://potenzmittel.men/# п»їonline apotheke

versandapotheke versandkostenfrei Cialis Generika 20mg preisvergleich online apotheke preisvergleich

I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

Your dedication to sharing knowledge is evident, and your writing style is captivating. Your articles are a pleasure to read, and I always come away feeling enriched. Thank you for being a reliable source of inspiration and information.

This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

http://apotheke.company/# gГјnstige online apotheke

Hi I am so delighted I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.

https://potenzmittel.men/# online-apotheken

online apotheke gГјnstig kamagra kaufen online apotheke preisvergleich

Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring? I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

https://apotheke.company/# online-apotheken

Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

internet apotheke: kamagra oral jelly kaufen – versandapotheke deutschland

Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would check this? IE still is the market leader and a huge portion of people will miss your great writing due to this problem.

п»їonline apotheke Potenzmittel Sildenafil online-apotheken

http://kamagrakaufen.top/# online-apotheken

http://apotheke.company/# gГјnstige online apotheke

online-apotheken online apotheke gunstig versandapotheke

internet apotheke: apotheke online versandkostenfrei – online apotheke gГјnstig

I want to express my sincere appreciation for this enlightening article. Your unique perspective and well-researched content bring a fresh depth to the subject matter. It’s evident that you’ve invested considerable thought into this, and your ability to convey complex ideas in such a clear and understandable way is truly commendable. Thank you for generously sharing your knowledge and making the learning process enjoyable.

Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s contagious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

pharmacies in mexico that ship to usa mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies

buying prescription drugs in mexico online reputable mexican pharmacies online best mexican online pharmacies

https://mexicanpharmacy.cheap/# medicine in mexico pharmacies

purple pharmacy mexico price list mexican drugstore online purple pharmacy mexico price list

medicine in mexico pharmacies п»їbest mexican online pharmacies mexican drugstore online

mexico pharmacies prescription drugs medication from mexico pharmacy medicine in mexico pharmacies

https://mexicanpharmacy.cheap/# pharmacies in mexico that ship to usa

mexican pharmaceuticals online mexican pharmaceuticals online mexico pharmacies prescription drugs

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific site.

mexican drugstore online medication from mexico pharmacy medicine in mexico pharmacies

medicine in mexico pharmacies mexico pharmacy mexico drug stores pharmacies

buying prescription drugs in mexico mexican online pharmacies prescription drugs mexican pharmacy

http://mexicanpharmacy.cheap/# п»їbest mexican online pharmacies

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.

I couldn’t agree more with the insightful points you’ve articulated in this article. Your profound knowledge on the subject is evident, and your unique perspective adds an invaluable dimension to the discourse. This is a must-read for anyone interested in this topic.